目次

- 1 第37回介護福祉士国家試験の合格率

- 2 <領域:人間と社会>人間の尊厳と自立

- 3 <領域:人間と社会>社会の理解

- 4 <領域:こころとからだのしくみ>こころとからだのしくみ

- 5 <領域:こころとからだのしくみ>発達と老化の理解

- 6 <領域:こころとからだのしくみ>認知症の理解

- 7 <領域:こころとからだのしくみ>障害の理解

- 8 <領域: 医療的ケア>医療的ケア

- 9 <領域: 介護> 介護の基本

- 10 <領域: 介護>>コミュニケーション技術

- 11 <領域: 介護> 生活支援技術

- 12 <領域: 介護>介護過程

- 13 <領域: 介護>総合問題(総合問題1)

- 14 <領域: 介護>総合問題(総合問題2)

- 15 <領域: 介護>総合問題(総合問題3)

- 16 <領域: 介護>総合問題(総合問題4)

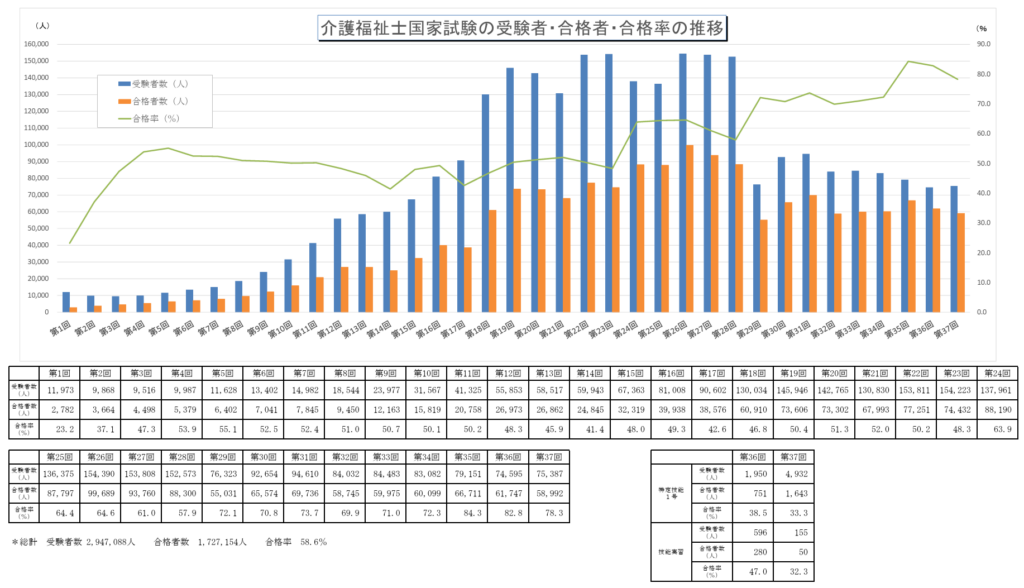

第37回介護福祉士国家試験の合格率

37回介護福祉士国家試験は、受験者数75,387人、合格者数58,992人、合格率78.3%となりました。

<領域:人間と社会>人間の尊厳と自立

問題1

次の記述のうち, 介護福祉職がアドボカシー (advocacy) の視点から行う対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護を行う前には,利用者に十分な説明をして同意を得る。

2 利用者の介護計画を作成するときに,他職種に専門的な助言を求める。

3 利用者個人の趣味を生かして,レクリエーション活動を行う。

4 希望を言い出しにくい利用者の意思をくみ取り,その実現に向けて働きかける。

5 視覚障害者が必要とする情報を,利用しやすいようにする。

解説:アドボカシー (advocacy) とは、「擁護」や「代弁」という意味で、特に医療や福祉の分野では、利用者や患者が自分の意見を表明するのが難しい場合に、その人の立場に立って意思をくみ取り、代弁したり支援したりすることを指します。問題文にある「介護福祉職がアドボカシーの視点から行う対応」とは、利用者が直接伝えにくいニーズや希望を察して、それを実現するために働きかける行動が求められています。各解答の解説は以下となります。解答1:「利用者に十分な説明をして同意を得る」

これは介護の基本的な倫理的配慮であり重要ですが、「アドボカシー」の視点とは異なります。解答2:「他職種に専門的な助言を求める」

チームケアにおける重要な行動ですが、アドボカシーとしての直接的な行動ではありません。解答3:「趣味を生かしてレクリエーション活動を行う」

利用者の生活の質を向上させるための取り組みですが、個人の意思の代弁や擁護とは関係が薄いです。解答4:「希望を言い出しにくい利用者の意思をくみ取り,その実現に向けて働きかける」

利用者が自分の希望を表明しにくい場合に、その意思を代弁し、実現に向けて行動することは、アドボカシーの本質にあたります。解答5:「視覚障害者が必要とする情報を,利用しやすいようにする」

情報のバリアフリー化は重要ですが、これは障害者支援の一環であり、「代弁」や「擁護」とは異なる意味を持ちます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題2

Aさん(83歳, 女性, 要介護3) は, 脳梗塞 (cerebral infarction) の後遺症で左片麻痺(ひだりかたまひ)があり, 介護老人福祉施設で生活している。 家族から, 「できることは自分で行ってほしい」と希望があり, Aさんは自室から食堂まで車いすで自走する

ことを日課としている。

1週間前から,介護福祉士養成施設の学生がAさんのフロアで実習を開始した。数日前からAさんは実習生に,「今日は腕が痛いので, 食堂まで車いすを押してください」と依頼するようになった。悩んだ実習生は,実習指導者に相談をした。実習生に対する実習指導者の最初の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「Aさんの腕は痛くないので、気にしないでください」

2 「どのようなときも, Aさん自身で行ってもらうことが必要です」

3 「ご家族から自分で行うように,言われています」

4 「それは自立につながらないので、車いすを押さないでください」

5 「Aさんが依頼する理由を、まず考えてみることが大切です」

解説:この問題では、介護実習中の学生が直面した状況に対する適切な指導方法を問われています。Aさんは以前は自力で食堂まで車いすを自走していましたが、最近になって実習生に車いすを押すよう依頼するようになりました。この変化に対して、実習指導者がどのように助言すべきかを考える必要があります。以下の理由から、5番が最も適切な回答といえます:1.利用者中心のアプローチ:Aさんの行動の変化には理由があるはずです。単に要求を拒否したり、無視したりするのではなく、その背景にある原因を理解しようとすることが重要です。

2.アセスメントの重要性:介護の基本は、利用者の状態や要望を適切に評価することです。Aさんの依頼の理由を考えることで、身体的、心理的、社会的な変化や問題点を発見できる可能性があります。

3.コミュニケーションスキルの向上:実習生にAさんの依頼の理由を考えさせることで、利用者とのコミュニケーション能力を向上させる機会となります。

4.個別ケアの実践:Aさんの個別の状況や需要を理解することで、より適切な介護計画を立てることができます。

5.自立支援との調和:単に「自立」を強制するのではなく、Aさんの現在の状態と自立支援のバランスを取ることが重要です。他の選択肢が適切でない理由:

解答1:Aさんの訴えを無視しており、尊厳を損なう可能性があります。

解答2と4:自立支援は重要ですが、柔軟性に欠け、Aさんの現在の状態を考慮していません。

解答3:家族の希望は重要ですが、Aさんの現在の状態や意思を無視しています。結論として、実習指導者は実習生に対し、まずAさんの行動変化の理由を考えるよう促すことが最も適切な指導方法といえます。これにより、実習生は介護の基本的な姿勢を学び、より適切なケアを提供する能力を身につけることができます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題3

人間関係と心理に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。

1 自己愛とは,自分という存在を、他人と区別して意識することである。

2 自己同一性の確立とは,自分とは何かという認識をもつことである。

3 自我とは,日常行動に影響を与える, 表面化していない意識のことである。

4 自己覚知とは,コミュニケーションにおいて自分について話すことである。

5 自己中心性とは,自分の意思で自分の行動をコントロールすることである。

解説:各解答の解説は次のようになります。解答1:自己愛とは、自分という存在を、他人と区別して意識することである。

→ 誤り

自己愛は、自分自身を愛する心や、自分を大切にする感情を指します。記述の内容は「自己概念」に近いものです。解答2:自己同一性の確立とは、自分とは何かという認識をもつことである。

→ 正しい

自己同一性(アイデンティティ)の確立は、自分がどのような存在で、何を大切にしているのかといった認識を持ち、それに基づいて行動できる状態を指します。エリクソンの発達課題にも関連します。解答3:自我とは、日常行動に影響を与える、表面化していない意識のことである。

→ 誤り

自我(エゴ)は、一般的に自分を認識する働きを指します。「表面化していない意識」という記述は無意識(潜在意識)に関するものであり、自我の定義としては不適切です。解答4:自己覚知とは、コミュニケーションにおいて自分について話すことである。

→ 誤り

自己覚知とは、自分自身について深く理解し、自分を客観的に見つめることを指します。「自分について話す」は自己開示の説明に近いものです。解答5:自己中心性とは、自分の意思で自分の行動をコントロールすることである。

→ 誤り

自己中心性は、自分を中心に物事を考える傾向を指します。記述内容は「自己制御」に関する説明です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題4

Aさん(80歳 男性)は,有料老人ホームに入所することになった。 一人暮らしが長かったAさんは、入所当日、担当の介護福祉職と話すことに戸惑っている様子で, なかなか自分のことを話そうとはしなかった。介護福祉職は,一方的な働きかけにならないように, Aさんとコミュニケーションをとるとき,あいづちを打ちながらAさんの発話を引き出すように心がけた。このときの介護福祉職の対応の意図に当てはまるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 互いの自己開示

2 コミュニケーション能力の評価

3 感覚機能の低下への配慮

4 認知機能の改善

5 双方向のやり取り

解説:各解答の解説は次のようになります。解答1:互いの自己開示

→ 誤り

自己開示とは、自分のことを相手に伝えることを指します。このケースでは、Aさん自身の話を引き出すことが目的であり、互いに情報を共有する自己開示とは異なります。解答2:コミュニケーション能力の評価

→ 誤り

介護福祉職は、Aさんのコミュニケーション能力を評価する目的で対応しているわけではありません。Aさんが話しやすい雰囲気を作ることが目的です。解答3:感覚機能の低下への配慮

→ 誤り

感覚機能の低下(例:視覚や聴覚の障害)への配慮についての記述は問題文にはありません。Aさんが戸惑っている様子は心理的な要因と考えられます。解答4:認知機能の改善

→ 誤り

認知機能の改善は、認知症などが念頭に置かれる場合に関連しますが、問題文ではそのような記述はなく、Aさんが戸惑っている理由として認知機能の問題が示唆されているわけではありません。解答5:双方向のやり取り

→ 正しい

介護福祉職が「あいづちを打ちながらAさんの発話を引き出すように心がけた」という対応は、一方的に話すのではなく、Aさんからの発言を促し、双方向的なコミュニケーションを図ろうとする意図があると考えられます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 介護福祉職のキャリアパスに関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護計画を作成するときのポイントを明確にする。

2 介護福祉職の業務マニュアルを具体化する。

3 利用サービスに応じて求められる関係書類を検討する。

4 介護施設に必要な設備基準について確認する。

5 介護福祉職として必要な能力や経験を明確にする。

解説:各解答の解説は次のようになります。解答1:介護計画を作成するときのポイントを明確にする

→ 誤り

これは具体的な介護業務に関する内容であり、キャリアパスそのものに直接関係するものではありません。解答2:介護福祉職の業務マニュアルを具体化する

→ 誤り

業務マニュアルの作成は、介護福祉職全体の業務の標準化を図るものであり、個々のキャリアパスに直接結びつくものではありません。解答3:利用サービスに応じて求められる関係書類を検討する

→ 誤り

これは介護業務における事務的な手続きに関する記述であり、キャリアパスとは直接関係しません。解答4:介護施設に必要な設備基準について確認する

→ 誤り

施設運営における基準の確認に関する内容であり、キャリアパスに関連した内容ではありません。解答5:介護福祉職として必要な能力や経験を明確にする

→ 正しい

キャリアパスとは、職業上の成長や目標達成のための道筋を指します。この選択肢は、介護福祉職がどのような能力や経験を積むべきかを明確にすることで、将来のキャリア形成に役立てる意図が含まれています。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

B介護老人福祉施設に, 学校を卒業したばかりの元気なC介護福祉職が加わった。 2か月後、ユニットリーダーが, 「最近, C介護福祉職に笑顔が少ない。いつもとちがう様子だ」 と, フォロワーであるD介護福祉職に話した。 D介護福祉職はチームの一員として何ができるのかを考えた。D介護福祉職が最初に行うフォロワーシップとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 C介護福祉職に対して, 元気を出すように励ます。

2 ユニットリーダーが気になっていることを詳しく聞く。

3 C介護福祉職の状況をユニット内のほかのメンバーと速やかに共有する。

4 施設長に対して,何か指示を出すようにお願いする。

5 C介護福祉職に対して, 介助方法について教える。

解説:各解答の解説は次のようになります。解答1:C介護福祉職に対して、元気を出すように励ます

→ 誤り

「元気を出すように励ます」という行為は一見良さそうに思えますが、具体的な状況やC介護福祉職の心情を理解する前に行うと逆効果になる可能性があります。まずは問題の本質を理解することが優先されます。解答2:ユニットリーダーが気になっていることを詳しく聞く

→ 正しい

ユニットリーダーはC介護福祉職の変化に気づいているため、その理由や詳細をリーダーから聞き出すことが最初の適切な対応です。これにより、状況を正しく把握し、次に取るべき行動を検討できます。解答3:C介護福祉職の状況をユニット内のほかのメンバーと速やかに共有する

→ 誤り

状況の共有は場合によって必要ですが、個人のプライバシーに関わるため、慎重に行う必要があります。状況の詳細を把握する前に、チーム全体に情報を広めるのは不適切です。解答4:施設長に対して、何か指示を出すようにお願いする

→ 誤り

施設長に指示を仰ぐのは状況が深刻である場合に限られますが、この段階では詳細をまだ理解していないため、いきなり上層部に報告するのは早計です。解答5:C介護福祉職に対して、介助方法について教える

→ 誤り

C介護福祉職の問題が「笑顔が少ない」「様子が違う」といった点であるため、介助方法を教えることは状況解決につながりません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域:人間と社会>社会の理解

問題7

社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 収益事業は禁止されている。

2 所轄庁は内閣府である。

3 設立時に所轄庁の認可は不要である。

4 評議員会を置く必要がある。

5 解散は禁止されている。

解説:各解答の解説は次のようになります。解答1:収益事業は禁止されている。

→ 誤り

社会福祉法人は、基本的に公益性の高い福祉事業を行うことが目的ですが、一定の条件を満たせば収益事業を行うことが可能です。例えば、福祉サービスの提供に関連する事業や資金確保のための事業を行うことが認められています。解答2:所轄庁は内閣府である。

→ 誤り

社会福祉法人の所轄庁は、法人の規模や種類によって異なりますが、通常は都道府県知事または厚生労働大臣(国が所管する法人の場合)です。内閣府ではありません。解答3:設立時に所轄庁の認可は不要である。

→ 誤り

社会福祉法人の設立には、所轄庁の認可が必要 です。これは社会福祉法によって定められています。解答4:評議員会を置く必要がある。

→ 正しい

社会福祉法の改正(2017年施行)により、社会福祉法人は評議員会の設置が義務付けられました。評議員会は、法人の運営が適正に行われるように監視・助言する役割を持っています。解答5:解散は禁止されている。

→ 誤り

社会福祉法人の解散は可能です。解散には、法人の意思による解散、事業の継続が困難になった場合、所轄庁の指示による解散 などの理由が考えられます。解散後の財産は、原則として他の社会福祉法人や地方公共団体などに帰属します。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

1 利用定員は, 9人以下と定められている。

2 日中・夜間を通じて提供するサービスである。

3 認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して、機能訓練を行うサービスである。

4 通い、泊まり、看護の3種類の組合せによるサービスである。

5 都道府県が事業者の指定, 指導、監督を行うサービスである。

解説:定期巡回・随時対応型訪問介護看護 とは、高齢者が住み慣れた自宅で24時間安心して暮らせるように、訪問介護と訪問看護を組み合わせて提供する地域密着型サービスです。各解答の解説は次のようになります。解説1:利用定員は、9人以下と定められている。

→ 誤り

定期巡回・随時対応型訪問介護看護には「利用定員」の概念はなく、必要な利用者に対してサービスを提供できます。解説2:日中・夜間を通じて提供するサービスである。

→ 正しい

このサービスは、24時間365日対応 可能で、定期的な訪問(定期巡回)だけでなく、利用者の求めに応じた随時訪問も行います。解説3:認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して、機能訓練を行うサービスである。

→ 誤り

このサービスは自宅で暮らす高齢者を対象としたものであり、グループホーム入居者向けのものではありません。また、機能訓練が主な目的ではなく、日常生活の支援を目的としています。解説4:通い、泊まり、看護の3種類の組み合わせによるサービスである。

→ 誤り

この説明は「小規模多機能型居宅介護」の特徴であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは異なります。解説5:都道府県が事業者の指定、指導、監督を行うサービスである。

→ 誤り

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は市町村が指定・監督 する 地域密着型サービス であり、都道府県ではなく、サービスを提供する自治体が管理します。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

Aさん(48歳、会社員) は,うつ症状から体調不良が続き, 仕事を休むことが増えたため、自主的に退職した。 その後、体調は回復したが, 再就職先がなかなか見つからなかった。 しばらく貯金で生活していたが, 数か月後, 生活を営むことができなくなってしまった。 頼れる親族はなく, 生活保護を受給することにした。この事例において, 日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 団体交渉権

2 平等権

3 財産権

4 思想の自由

5 生存権

解説:生存権 とは、日本国憲法 第25条 に定められている権利で、すべての国民が 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を持つことを保証しています。Aさんは、うつ症状による退職後、貯金が尽きて生活が困難になったため 生活保護を受給 することになりました。生活保護制度は、まさに生存権を具体化するための制度 であり、国が国民の最低限の生活を保障する役割を果たします。各解答の解説は次のようになります。解答1:団体交渉権

→ 誤り

団体交渉権は、労働組合が雇用主と交渉する権利のことで、憲法 第28条 に基づくものです。本問の事例とは関係ありません。解答2:平等権

→ 誤り

平等権(憲法 第14条)は、すべての国民が法の下で平等であり、差別されない権利です。しかし、Aさんのケースは 最低限の生活を営む権利の保障 が問われており、生存権の方が適切です。解答3:財産権

→ 誤り

財産権(憲法 第29条)は、自分の財産を自由に使ったり、処分したりできる権利のことですが、今回の事例とは関係ありません。解答4:思想の自由

→ 誤り

思想の自由(憲法 第19条)は、個人が自由に思想や信念を持つ権利ですが、Aさんの事例では問題となっていません。解答5:生存権

→ 正しい

Aさんが生活保護を受けることになったのは、憲法 第25条の生存権 に基づいて国が最低限度の生活を保障する仕組みがあるためです。このため、最も適切な選択肢となります。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 保健所に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。

1 保健師助産師看護師法に基づいて設置されている。

2 すべての市町村に設置の義務がある。

3 業務には精神保健に関する事項が含まれている。

4 歯科衛生士を置かなくてはならない。

5 児童の一時保護を行う。

解説:保健所とは、地域の公衆衛生に関するさまざまな業務を行う機関であり、地域住民の健康の保持・増進を図るために設置されています。保健所の業務には、精神保健に関する事項も含まれています。具体的には、精神疾患を持つ人やその家族への支援、精神保健福祉相談、地域社会への啓発活動などを行っています。各解答の解説は次のようになります。解答1:保健師助産師看護師法に基づいて設置されている。

→ 誤り

保健所は、地域保健法 に基づいて設置されています。保健師助産師看護師法は、保健師や助産師、看護師の資格や業務に関する法律であり、保健所設置の根拠法ではありません。解答2:すべての市町村に設置の義務がある。

→ 誤り

保健所は、都道府県や指定都市、中核市 などが設置するもので、すべての市町村に設置義務があるわけではありません。解答3:業務には精神保健に関する事項が含まれている。

→ 正しい

保健所の業務には、精神保健や精神障害者支援 に関する業務が含まれています。これは地域保健法や精神保健福祉法などに基づいて行われるものです。解答4:歯科衛生士を置かなくてはならない。

→ 誤り

保健所に歯科衛生士を置くことは義務ではありません。ただし、保健所が歯科保健に関する業務を行う場合があるため、必要に応じて配置されることがあります。解答5:児童の一時保護を行う。

→ 誤り

児童の一時保護は、児童相談所 の業務です。保健所は児童の保護を直接行う機関ではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

地域包括支援センターの業務に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。

1 地域ケア会議の開催

2 施設サービスのケアプランの作成

3 成年後見制度の申請

4 介護認定審査会の設置

5 地域密着型サービスの事業者の指導・監督

解説:地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、包括的な支援を行う機関です。その業務は大きく分けて「総合相談支援」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント支援」「介護予防ケアマネジメント」の4つの柱があります。各解答の解説は次のようになります。解答1:地域ケア会議の開催 → 正しい

地域包括支援センターは、地域ケア会議を開催し、多職種協働による支援を行います。地域ケア会議は、地域の高齢者の自立支援や生活の質向上を目的とし、ケアマネジャーや医療・福祉関係者が連携して課題を検討する場です。解答1:施設サービスのケアプランの作成 → 誤り

施設サービス(特別養護老人ホームなど)のケアプランは、施設のケアマネジャーが作成します。地域包括支援センターは主に在宅の高齢者に対する支援を担います。解答2:成年後見制度の申請 → 誤り

地域包括支援センターは成年後見制度に関する相談や支援を行うことはありますが、直接申請を行うのは家庭裁判所です。解答3:介護認定審査会の設置 → 誤り

介護認定審査会は、市町村が設置するものであり、地域包括支援センターの業務ではありません。解答4:地域密着型サービスの事業者の指導・監督 → 誤り

地域密着型サービスの指導・監督は、市町村が行うものであり、地域包括支援センターの業務には含まれません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題12

Bさん (85 歳, 男性, 要支援1) は、 自宅で一人暮らしをしている。 最近, 物忘れが多くなり, 1か月前から地域支援事業の訪問型サービスを利用するようになった。 ある日、Bさんが「これからも自宅で生活したい 日中, 話し相手がいなくて寂しい」 と介護福祉職に話した。次のうち、Bさんに介護福祉職が勧めるサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

2 介護老人福祉施設

3 第一号通所事業(通所型サービス)

4 夜間対応型訪問介護

5 居宅療養管理指導

解説:Bさん(85歳・男性・要支援1)は、自宅での生活を希望しつつ、「日中の話し相手がいなくて寂しい」と感じています。この状況に対し、適切なサービスを選択する必要があります。各解答の解説は次のようになります。解答1:認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

→ 誤り

認知症の高齢者が少人数で共同生活をする施設で、入所型のサービスです。Bさんは「自宅で生活したい」と希望しているため、適切ではありません。解答2:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

→ 誤り

原則、要介護3以上の高齢者が対象となる入所型施設です。

Bさんは要支援1のため、対象外となりますし、自宅での生活を望んでいるため不適切です。解答3:第一号通所事業(通所型サービス

→ 正しい

要支援者向けの地域支援事業の一環として提供されるサービスで、通所(デイサービス)の形態を取ります。日中の活動支援や交流の機会を提供し、寂しさを和らげる効果が期待できます。Bさんの「話し相手がいなくて寂しい」という悩みに対し、最も適したサービスです。解答4:夜間対応型訪問介護

→ 誤り

夜間に訪問介護員が対応するサービスで、主に要介護者向けです。Bさんの主な悩みは「日中の寂しさ」なので、不適切です。解答5:居宅療養管理指導

→ 誤り

医師や薬剤師、歯科医師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の指導を行うサービスです。Bさんの「寂しさ」の解決にはつながらないため、不適切です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題13

介護保険制度に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。

1 第1号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。

2 第1号被保険者の保険料は、全国一律である。

3 第2号被保険者の保険料は、年金保険の保険料と合わせて徴収される。

4 財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。

5 介護保険サービスの利用者負担割合は,一律 1割である。

解説:介護保険制度は、高齢者が介護サービスを受けるための公的な保険制度であり、その財源や保険料の徴収方法は法律で定められています。各選択肢を検討し、正誤を確認します。各解答の解説は次のようになります。解答1:第1号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。 → 誤り

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、市町村(保険者)が徴収します。都道府県ではなく、市町村が主体であるため誤りです。解答2:第1号被保険者の保険料は、全国一律である。 → 誤り

第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに異なります。

介護保険の保険者は各市町村であり、地域の高齢者数やサービス提供状況によって保険料が変わるため、全国一律ではありません。解答3:第2号被保険者の保険料は、年金保険の保険料と合わせて徴収される。 → 誤り

第2号被保険者(40〜64歳)は、医療保険に加入している人が対象であり、介護保険料は医療保険料と合わせて徴収されます。

「年金保険の保険料と合わせて」ではなく、「医療保険料と合わせて」が正しいため誤りです。解答4:財源には、第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。 → 正しい

介護保険の財源は、「50%が公費(国・都道府県・市町村)」+「50%が保険料(第1号被保険者・第2号被保険者)」という構成になっています。

第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が財源に含まれることは正しいです。解答5:介護保険サービスの利用者負担割合は、一律1割である。 → 誤り

以前は原則1割負担でしたが、2015年の改正により、所得に応じて「1割・2割・3割」の負担割合が適用されるようになりました。そのため、「一律1割」というのは誤りです。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題14

障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 2024年度 (和6年度)の民間企業の法定雇用率は, 2.5%である。

2 精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。

3 2024年度 (令和6年度) に 障害者の雇用義務が生じるのは、従業員 101人以上の事業主である。

4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。

5 2024年度 (和6年度) の事業主支援(助成金)は、2023年度 (令和5年度) 以前と同じである。

解説:障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、障害者の雇用機会の拡大と職業の安定を図ることを目的としています。この法律に基づき、企業には一定の割合で障害者を雇用する義務が課せられています。各解答の解説は次のようになります。解答1:2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。 → 正しい

2024年4月から、民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられました。解答2:精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。 → 誤り

精神障害者も法定雇用率の算定対象に含まれています。したがって、除外されているという記述は誤りです。解答3:2024年度(令和6年度)に障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。 → 誤り

2024年4月の法改正により、従業員数が45.5人以上の事業主に障害者の雇用義務が生じます。したがって、101人以上という記述は誤りです。解答4:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。 → 誤り

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働も認められています。特に、重度障害者や精神障害者の場合、1人を0.5人として雇用率に算入することが可能です。解答5:2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。 → 誤り

2024年4月1日をもって、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する企業を対象とした特例給付金が廃止されました。したがって、助成金の内容は変更されています。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題15

「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。

2 短期入所は介護給付の1つである。

3 地域生活支援事業は, 国が実施主体である。

4 自立支援給付は応益負担である。

5 行動援護は訓練等給付の1つである。

(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

解説:「障害者総合支援法」は、障害のある人が自立した生活を送るために必要な支援を提供する法律です。サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大きく分けられます。各解答の解説は次のようになります。解答1:介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。 → 誤り

介護給付を受けるためには、原則として「障害支援区分(1~6)」の認定が必要です。例外として「障害児」や「地域生活支援事業のサービス」を受ける場合は認定不要ですが、介護給付には該当しません。解答2:短期入所は介護給付の1つである。 → 正しい

短期入所(ショートステイ)は、障害者の介護者が一時的に支援できない場合に、施設に短期間入所して介護を受けるサービスです。介護給付の一つであり、適切な解答です。解答3:地域生活支援事業は、国が実施主体である。 → 誤り

地域生活支援事業は、障害者が地域で生活するために必要な支援を提供する事業です。市町村が実施主体であり、国ではありません。解答4:自立支援給付は応益負担である。 → 誤り

自立支援給付(介護給付・訓練等給付など)は、所得に応じた「応能負担」(負担能力に応じた負担)が原則です。「応益負担」(サービス利用の対価を支払う方式)ではありません。解答5:行動援護は訓練等給付の1つである。 → 誤り

行動援護は、重度の知的障害者や精神障害者で行動が難しい人に対する支援サービスです。

介護給付の一つであり、訓練等給付ではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題16

障害児支援に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。

1 サービスを受けるには、療育手帳の取得が必要である。

2 放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。

3 障害児通所支援の利用には、障害児支援利用計画の作成は不要である。

4 障害児入所支援は、すべての市町村が実施主体である。

5 保育所等訪問支援は, 保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。

解説:障害児支援には、障害児通所支援(居宅等での支援)と障害児入所支援(施設での支援)があり、子どもの発達や家族の状況に応じた支援が提供されます。各解答の解説は次のようになります。解答1:サービスを受けるには、療育手帳の取得が必要である。 → 誤り

障害児支援サービスを受けるために必ずしも療育手帳(知的障害者向けの手帳)が必要ではありません。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている場合や、医師の診断により必要と判断された場合でも支援を受けられます。解答2:放課後等デイサービスは、子ども・子育て支援法に基づく支援である。 → 誤り

放課後等デイサービスは「障害者総合支援法」に基づく障害児通所支援の一つです。子ども・子育て支援法は、主に幼児教育や保育、認定こども園などの支援に関する法律であり、放課後等デイサービスは含まれません。解答3:障害児通所支援の利用には、障害児支援利用計画の作成は不要である。 → 誤り

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する際には、「障害児支援利用計画」の作成が必要です。相談支援専門員が作成し、市町村の審査を受けることで支援が開始されます。解答4:障害児入所支援は、すべての市町村が実施主体である。 → 誤り

障害児入所支援の実施主体は都道府県です。市町村が実施主体ではないため、誤りとなります。解答5:保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。 → 正しい

保育所等訪問支援とは、障害のある子どもが保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校などの集団生活に適応できるよう、専門職が訪問し、支援を行うサービスです。言語訓練やソーシャルスキルトレーニングなどが行われ、子どもが円滑に集団生活を送れるようにします。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題17

次の記述のうち, サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 「高齢者住まい法」に基づく, 高齢者のための住まいである。

2 65歳以上の者が、 市町村の措置によって入居する。

3 認知症高齢者を対象とした, 共同生活の住居である。

4 食事サービスの提供が義務づけられている。

5 介護サービスの提供が義務づけられている。

(注) 「高齢者住まい法」とは, 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。

解説:サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者の居住の安定確保を目的とした賃貸住宅です。2011年に改正された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づいて整備されています。各解答の解説は次のようになります。解答1:「高齢者住まい法」に基づく、高齢者のための住まいである。 → 正しい

「高齢者住まい法」(高齢者の居住の安定確保に関する法律)に基づき、高齢者が安心して暮らせるように整備された住宅です。バリアフリー設計で、安否確認や生活相談などの基本的なサービスが提供されます。解答2:65歳以上の者が、市町村の措置によって入居する。 → 誤り

サービス付き高齢者向け住宅は民間運営が基本であり、市町村の措置による入居(特別養護老人ホームなどの公的施設とは異なる)ではありません。

入居は個人の契約によるもので、自治体の指示で入居が決まるわけではありません。解答3:認知症高齢者を対象とした、共同生活の住居である。 → 誤り

認知症高齢者を対象とした共同生活の住居は「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」であり、サ高住とは異なります。

サ高住には認知症の方も入居できますが、特に認知症の人向けというわけではありません。解答4:食事サービスの提供が義務づけられている。 → 誤り

食事サービスは義務ではなく、提供するかどうかは事業者次第です。

食事の提供がある施設もありますが、利用者自身で調理することも可能です。解答5:介護サービスの提供が義務づけられている。 → 誤り

サ高住自体は「住宅」であり、介護サービスの提供は義務ではありません。

必要に応じて、訪問介護や通所介護(デイサービス)を利用者が別契約で受ける形になります。

介護が必要な人向けに「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているサ高住もありますが、それは一部に限られます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題18

Cさん (60歳 男性) は、休日に自宅で趣味の家庭菜園の作業中に脳出血(cerebral hemorrhage) を起こして救急搬送された。 特に麻痺(まひ)はなく,その後,リハビリテーション病院に転院した。 現在は, 高次脳機能障害 (higher brain dysfunction) の治療とリハビリテーションに専念している。 医療費を支払うときにCさんが利用する制度として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護保険制度

2 労働者災害補償保険制度

3 雇用保険制度

4 医療保険制度

5 年金制度

解説:Cさんは60歳であり、脳出血による高次脳機能障害の治療とリハビリテーションを受けているため、医療費を支払う際に利用するのは「医療保険制度」が適切です。日本では、公的な医療保険制度として、健康保険(被用者保険)や国民健康保険があり、医療費の一部負担で済む仕組みになっています。

各解答の解説は次のようになります。解答1:介護保険制度 → 誤り

介護保険制度は、原則として65歳以上の人が対象です(※一部、40~64歳の人でも特定疾病が原因の場合は利用可)。

しかし、脳出血による高次脳機能障害は介護保険の特定疾病に含まれないため、60歳のCさんは介護保険の対象になりません。

よって、医療費の支払いには介護保険制度は適用されません。解答2:労働者災害補償保険制度(労災保険) → 誤り

労災保険は、仕事中や通勤中のケガや病気に対する補償制度です。

Cさんは自宅で趣味の家庭菜園中に脳出血を発症しているため、労災保険の適用対象ではありません。解答3:雇用保険制度 → 誤り

雇用保険は、失業した際の給付や教育訓練の支援をする制度であり、医療費の支払いには関係ありません。解答4:医療保険制度 → 正しい

医療費の支払いに適用されるのは、健康保険(被用者保険)や国民健康保険などの医療保険制度です。

病気やケガの治療、リハビリテーションにかかる費用を補助する制度であり、Cさんのケースに適しています。解答5:年金制度 → 誤り

年金制度は、高齢者や障害者などに対する生活保障が目的の制度であり、医療費の支払いとは直接関係ありません。

ただし、Cさんが重度の障害を負った場合には「障害年金」の対象になる可能性はありますが、今回の問題では医療費の支払いに関する選択肢であるため、適切ではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域:こころとからだのしくみ>こころとからだのしくみ

問題19

次のうち,恐怖や不安,喜びなどの情動に関わる脳の機能局在の部位として,正しいものを1つ選びなさい。

1 扁桃体(べんとうたい )

2 小脳

3 下垂体

4 海馬

5 視床下部

解説:扁桃体(へんとうたい)は、恐怖・不安・怒り・喜びなどの情動(感情)を司る重要な脳の部位です。特に、「恐怖反応」や「不安」に関わる働きが強く、ストレスや危機的状況に対する防御反応を生じさせる役割があります。また、扁桃体は記憶や意思決定にも関与しており、海馬(記憶の形成に重要な部位)と連携して、感情に基づいた記憶の形成を助けます。解答1:扁桃体(正しい)

情動(恐怖・不安・喜びなど)を処理する中枢であり、特に「恐怖の認識」に関与。

感情に関係する記憶の処理も担い、ストレス反応や危険回避行動に関わる。解答2:小脳(誤り)

運動の調整やバランス維持に関与する部位。

身体の動きをスムーズにする役割を担うが、情動には直接関与しない。解答3:下垂体(誤り)

ホルモン分泌の中枢であり、内分泌系の調整を担う。

成長ホルモンや副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)などの分泌をコントロールするが、情動の直接的な処理は行わない。解答4:海馬(誤り)

記憶の形成や学習に関与する部位。

扁桃体と連携して「感情を伴う記憶」の処理をするが、情動の直接的な制御は行わない。解答5:視床下部(誤り)

自律神経の調整やホルモン分泌、睡眠・食欲・体温調節などに関与する部位。

情動と間接的に関連するが、恐怖や不安を直接制御するのは扁桃体。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題20

次のうち、顔の感覚に関与する脳神経として, 正しいものを1つ選びなさい。

1 嗅神経

2 三叉神経(さんさしんけい)

3 顔面神経

4 迷走神経

5 舌下神経

解説:三叉神経(さんさしんけい、第五脳神経)は、顔の感覚を支配する主要な脳神経です。

この神経は、顔の皮膚や口腔、鼻腔の感覚を司り、痛覚・温度覚・触覚などを脳に伝える役割を担っています。また、咀嚼(そしゃく)筋の運動にも関与します。三叉神経は3つの枝に分かれています

1.眼神経(V1):額や目の周囲の感覚を担当

2.上顎神経(V2):上顎や頬の感覚を担当

3.下顎神経(V3):下顎や咀嚼筋の運動を担当各解答の解説は以下となります。解答1:嗅神経(誤り)

第一脳神経であり、嗅覚(におい)を司る神経。

顔の感覚とは無関係。解答2:三叉神経(正しい)

顔の感覚(痛覚・触覚・温度覚など)を担当する。

したがって、正解は三叉神経(2番)。解答3:顔面神経(誤り)

第七脳神経であり、顔の表情筋の運動や味覚(舌の前2/3)を担当。

目を閉じたり、口を動かしたりする運動を司るが、顔の感覚には関与しない。解答4:迷走神経(誤り)

第十脳神経であり、自律神経(心臓・消化器など)の調節を行う。

声帯の動きや嚥下(飲み込む動作)にも関与するが、顔の感覚には無関係。解答5:舌下神経(誤り)

第十二脳神経であり、舌の運動を担当する。

舌の動きに関与するが、感覚には関与しない(舌の感覚は三叉神経・舌咽神経・顔面神経が担当)。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題21

次の記述のうち、鼻の構造と機能として、適切なものを1つ選びなさい。

1 鼻腔(びくう)は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる。

2 鼻毛は塵(ちり)や埃(ほこり)を除去する。

3 鼻腔(びくう)の奥は喉頭に直接つながっている。

4 鼻腔には毛細血管は少ない。

5 嗅細胞は外鼻孔にある。

解説:鼻毛は、鼻腔内に入ってくる塵や埃を物理的に捕える役割を果たします。これにより、空気中の不純物を除去し、肺への異物の侵入を防ぐことができます。鼻毛は、鼻の内部で非常に重要な防御機能を担っており、気道の健康に寄与しています。各解答の解説は以下となります。解答1:鼻腔(びくう)は前鼻道・中鼻道・後鼻道に分かれる(誤り)

鼻腔は前鼻道(鼻孔)・中鼻道・後鼻道に分かれますが、問題文にあるのは正確な説明ではありません。

鼻腔は鼻腔内の空間として3つの部分に分かれており、その説明に誤りがあるため、不正解です。解答2:鼻毛は塵や埃を除去する(正しい)

鼻毛は鼻腔に入り込んだ塵や埃を物理的にキャッチして除去し、呼吸を通じて肺に有害な物質が入り込まないように防いでいます。

この記述は正しいです。解答3:鼻腔(びくう)の奥は喉頭に直接つながっている(誤り)

鼻腔の奥は喉頭ではなく咽頭に続き、喉頭に直接つながるわけではありません。

喉頭は呼吸器官の一部ですが、鼻腔とは咽頭を通じて間接的に連携しています。解答4:鼻腔には毛細血管は少ない(誤り)

鼻腔内には毛細血管が非常に豊富に存在し、特に鼻中隔には多くの毛細血管が分布しています。

これらの血管は、空気を温め、湿らせる役割を持つため、この記述は誤りです。解答5:嗅細胞は外鼻孔にある(誤り)

嗅細胞(嗅覚を司る神経細胞)は鼻腔の奥の部分(鼻腔の上部)にある。

外鼻孔(鼻の入り口)には嗅細胞は存在せず、嗅覚を感じるためには鼻腔内の奥深くにある嗅覚受容体が必要です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題22

次のうち、歯周病 (periodontal disease)の症状として、適切なものを1つ選びなさい。

1 歯のくぼみの形成

2 歯の硬組織の軟化

3 歯髄の炎症・疼痛(とうつう)

4 歯のエナメル質の侵蝕(しんしょく)

5 歯周ポケットの形成

解説:歯周病(歯周炎)は、歯の周りの組織(歯肉、歯槽骨など)が炎症を起こし、歯周ポケット(歯と歯肉の間に形成される隙間)が深くなることが特徴的な症状です。歯周ポケットが深くなると、歯周病の進行度合いを示し、最終的には歯が抜け落ちる原因になることがあります。歯周ポケットの深さは歯周病の重症度を示す指標となります。各解答の解説は以下となります。解答1:歯のくぼみの形成(誤り)

歯のくぼみは通常、虫歯(う蝕)によって生じる症状であり、歯周病の症状ではありません。

歯周病では、歯の周囲の組織が影響を受けますが、歯自体にくぼみはできません。解答2:歯の硬組織の軟化(誤り)

歯の硬組織(エナメル質や象牙質)が軟化するのは虫歯によるものであり、歯周病によるものではありません。

歯周病は、歯周組織の炎症に関与しますが、歯の硬さや構造には直接的な影響を与えません。解答3:歯髄の炎症・疼痛(誤り)

歯髄(歯の神経部分)の炎症や疼痛は、通常**虫歯や外的な刺激(例えば、外傷や冷たいものに対する反応)**によって引き起こされます。

歯周病は歯髄の炎症を引き起こすことはほとんどありません。解答4:歯のエナメル質の侵蝕(誤り)

歯のエナメル質の侵食は、虫歯や酸蝕症などが原因で、歯周病には関係しません。

歯周病は歯周組織(歯肉や骨)に影響を与えるため、エナメル質への直接的な侵食は生じません。解答5:歯周ポケットの形成(正しい)

歯周病の典型的な症状として、歯と歯肉の間に深いポケットが形成され、これが進行すると歯槽骨が減少し、最終的には歯が抜け落ちる原因になります。

歯周ポケットは、歯周病が進行することで見られる症状です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題23/

A さん (78 歳, 女性) は、友人から口臭を指摘されて悩んでいる。 また、食事をするときに、「水分と一緒に食べないと飲み込みにくい」とも話している。 Aさんに歯の欠損, 麻痺(まひ)はなく、ストレスの訴えもない。 次のうち, Aさんのからだの中で, 機能低下が考えられるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 咀嚼(そしゃく)

2 蠕動運動(ぜんどううんどう)

3 嗅覚

4 唾液分泌

5 胃液分泌

解説:Aさんの症状に関して、「食事をするときに水分と一緒に食べないと飲み込みにくい」という訴えから、唾液分泌の低下が考えられます。唾液は食べ物を飲み込みやすくするために重要な役割を果たしており、唾液が少ないと飲み込みにくくなることがあります。この症状は、唾液分泌の低下が原因である可能性が高いです。また、口臭も唾液分泌の低下によって発生することがあり、唾液が不足すると口内の清潔が保たれにくく、細菌が繁殖しやすくなるためです。各解答の解説は以下となります。解答1:咀嚼(そしゃく)(誤り)

Aさんには歯の欠損や麻痺はないため、咀嚼機能の低下は考えにくいです。咀嚼に問題がない場合、他の原因による飲み込みの問題が疑われます。解答2:蠕動運動(ぜんどううんどう)(誤り)

蠕動運動は消化管での食物の移動を促進する運動ですが、Aさんの症状は飲み込みにくさに関連しており、消化管の蠕動運動の低下が直接関与するとは考えにくいです。解答3:嗅覚(誤り)

嗅覚の低下は口臭に影響を与えることはあっても、飲み込みの問題とは直接関係がありません。嗅覚の低下に関しての記述は見当たらないため、誤りです。解答4:唾液分泌(正しい)

唾液分泌の低下は、飲み込みにくさや口臭の原因となりやすいです。唾液が不足すると、食物の滑りが悪くなり、飲み込みが難しくなります。また、唾液が口腔内を清潔に保つ役割もあるため、その分泌が低下すると口臭が発生しやすくなります。解答5:胃液分泌(誤り)

胃液分泌の低下は消化に影響を与える可能性がありますが、Aさんの訴えは飲み込みにくさや口臭に関連しており、胃液分泌の問題は直接的な原因として考えにくいです。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題24

皮膚の構造に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 表皮の厚さは平均2.0mm である。

2 真皮には角質層がある。

3 外界と接する組織は表皮である。

4 皮脂腺は皮下組織にある。

5 表皮の最表面は基底層である。

解説:皮膚は、外界からの刺激から体を守るために重要な役割を果たしています。皮膚の最外層を形成するのは表皮です。この表皮が外界と直接接しており、体を保護するバリア機能を担っています。表皮は、皮膚の最外層として、角質層や基底層などを含み、外的な環境からの防御や感覚の受容に関与しています。各解答の解説は以下となります。解答1:表皮の厚さは平均2.0mm である。(誤り)

表皮の厚さは通常、0.1~0.2mm程度であり、2.0mmは過大です。表皮は非常に薄い層で、身体部位によって厚さが異なります。解答2:真皮には角質層がある。(誤り)

角質層は表皮の最上層であり、真皮には存在しません。真皮は表皮の下にあり、皮膚の強度や弾力性を提供するための結合組織が含まれています。解答3:外界と接する組織は表皮である。(正しい)

表皮は皮膚の最外層であり、外界と直接接しています。このため、表皮が外部環境から体を保護する役割を果たします。解答4:皮脂腺は皮下組織にある。(誤り)

皮脂腺は真皮に位置しており、皮膚の表面に皮脂を分泌する役割を果たします。皮下組織には存在しません。解答5:表皮の最表面は基底層である。(誤り)

表皮の最表面は角質層です。基底層は表皮の最深部にあり、新しい皮膚細胞が作られる場所ですが、最表面には位置していません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題25

次のうち, 高齢者が嗜好や温度覚の低下によって高温浴を希望した場合に, 説明すべき高温浴の特徴として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 血圧の上昇

2 腸蠕動(ちょうぜんどう)の促進

3 腎機能の促進

4 副交感神経の亢進(こうしん)

5 心機能の抑制

解説:高温浴(熱いお風呂)は体に強い刺激を与えます。この刺激により、血管が拡張し、血流が増加し、血圧が上昇することがあります。特に高齢者においては、温度覚が低下しているため、高温浴を希望する場合でも体温の上昇に気づきにくいことがあり、これによって過度の血圧上昇やその他の健康リスクが生じる可能性があります。高温の環境は、心臓や血管に負担をかけるため、高齢者には注意が必要です。各解答の解説は以下となります。解答1:血圧の上昇(正しい)

高温浴による血管拡張が原因で、血圧が上昇することがあります。特に高齢者では温度に対する感覚が鈍感になっている場合があり、注意が必要です。解答2:腸蠕動(ちょうぜんどう)の促進(誤り)

高温浴が直接的に腸蠕動を促進することは一般的ではありません。むしろ、温度が高すぎると血流が皮膚に集中し、腸への血流が減少する可能性もあります。解答3:腎機能の促進(誤り)

高温浴は血圧や循環系に影響を与えることがありますが、腎機能の促進とは関係がありません。むしろ、高温が続くと腎臓への負担が増し、腎機能に悪影響を与える可能性があります。解答4:副交感神経の亢進(誤り)

高温浴によって副交感神経が亢進するのではなく、交感神経の活性化が起こり、心拍数が増加し、血圧が上昇することが一般的です。副交感神経はリラックス状態を引き起こすため、高温浴による反応とは逆の効果になります。解答5:心機能の抑制(誤り)

高温浴は心機能に対して抑制的ではなく、逆に心拍数が増加し、心臓に負担をかけることがあります。特に高齢者では、高温浴が心臓に対して過度の負担をかける可能性があり、注意が必要です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題26

次のうち、食物の栄養素の大部分を吸収する部位として、正しいものを1つ選びなさい。

1 胃

2 小腸

3 直腸

4 横行結腸

5 S状結腸

解説:食物の栄養素は、消化管を通過しながら分解・吸収されます。その中で、栄養素の大部分を吸収するのは「小腸」です。小腸には絨毛(じゅうもう)と呼ばれるひだ状の構造があり、表面積を広げて効率よく栄養を吸収できるようになっています。各栄養素の吸収場所:

・炭水化物 → 小腸(単糖類として吸収)

・タンパク質 → 小腸(アミノ酸として吸収)

・脂質 → 小腸(脂肪酸・モノグリセリドとして吸収)

・ビタミン・ミネラル → 主に小腸で吸収(一部例外あり)各解答の解説は以下となります。解答1:胃(誤り)

胃は主に食べ物を消化する働きを持ち、吸収の役割は少ないです。

アルコールや一部の薬は胃で直接吸収されることもありますが、栄養素の大部分の吸収は行われません。解答2:小腸(正しい)

栄養素の大部分を吸収する部位であり、正解。

小腸は十二指腸・空腸・回腸の3つの部分に分かれ、主に空腸と回腸で吸収が行われます。解答3:直腸(誤り)

直腸は主に便をためる役割を持ち、栄養の吸収はほぼ行われません。

一部の薬(坐薬など)は直腸の粘膜から吸収されますが、栄養吸収には関係ありません。解答4:横行結腸(誤り)

結腸は主に水分やミネラルの吸収を行います。

栄養素の吸収は小腸で完了しており、結腸ではほとんど行われません。解答5:S状結腸(誤り)

S状結腸も直腸と同様に、便をためる役割が主で、栄養吸収はほぼ行われません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, レム睡眠に関するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 記憶を整理し, 定着させる。

2 脳を休息させる。

3 入眠初期に出現する。

4 成長ホルモンの分泌を促す。

5 深い眠りの状態である。

解説:レム睡眠(Rapid Eye Movement Sleep)は、睡眠の中でも「浅い眠り」の状態であり、脳が活発に活動しているのが特徴です。レム睡眠中には、記憶の整理や定着が行われるとされており、特に学習や経験したことを長期記憶として固定する重要な役割を持っています。そのため、レム睡眠を十分に取ることは、記憶力や学習能力の向上につながります。各解答の解説は以下となります。解答1:各選択肢の検討

記憶を整理し、定着させる。(正しい)

レム睡眠は、脳が活発に働く状態で、記憶の整理や定着に関与する。

特に、前日に学習した内容を脳に定着させると考えられている。

夢を見ることが多いのもレム睡眠中である。解答2:脳を休息させる。(誤り)

脳の休息は、主にノンレム睡眠(特に深い眠りの段階)で行われる。

レム睡眠はむしろ脳が活動している状態であり、休息とは言えない。解答3:入眠初期に出現する。(誤り)

睡眠は「ノンレム睡眠」から始まり、レム睡眠は睡眠周期の後半に出現する。

入眠直後は主に深いノンレム睡眠で、レム睡眠は約90分後に最初に現れる。解答4:成長ホルモンの分泌を促す。(誤り)

成長ホルモンはノンレム睡眠(特に深い睡眠)中に多く分泌される。

成長ホルモンは、身体の成長や細胞修復に関与し、特に成長期の子どもに重要。解答5:深い眠りの状態である。(誤り)

レム睡眠は浅い眠りであり、脳波を見ると覚醒時に近い活動がみられる。

「深い眠り」=ノンレム睡眠の徐波睡眠(ステージ3・4)である。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題28

B さん (76歳 男性)は,この数週間, 日中に, 「眠い」と訴えている。 Bさんは毎日15時にコーヒー1杯を飲み, たばこを1本吸い, 21時に就寝する。 夜間の睡眠状態を数日間観察すると,睡眠中にぴくぴくと下肢が動いていることがたびたびあった。 起床後、 手足に異常を感じるかをBさんに確認したが、 「特にない」とのことだった。 次のうち, Bさんの睡眠障害の原因として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ニコチン摂取

2 レム睡眠行動障害

3 レストレスレッグス症候群

4 カフェイン摂取

5 周期性四肢運動障害

解説:Bさんは夜間の睡眠中に「ぴくぴくと下肢が動く」という特徴があり、これは周期性四肢運動障害(PLMD)の典型的な症状です。◆PLMD(周期性四肢運動障害)とは?

・睡眠中に無意識に足(特に膝や足首)がピクピクと動く睡眠障害の一種。

・自分では気づかないことが多く、家族や同居人によって発見されることが多い。

・寝ている間に何度も動くため、睡眠の質が低下し、日中の眠気につながる。

・高齢者に多い(特に60歳以上)。Bさんも日中に眠気を感じているため、睡眠の質が低下している可能性が高く、PLMDが原因と考えられます。各解答の解説は以下となります。解答1:ニコチン摂取(誤り)

ニコチンには覚醒作用があり、入眠困難の原因にはなるが、Bさんの主訴である「睡眠中の下肢の動き」とは関係が薄い。

また、Bさんは1日1本しか喫煙していないため、影響は少ないと考えられる。解答2:レム睡眠行動障害(誤り)

レム睡眠行動障害(RBD)は、夢を見ている間に体が動く疾患で、手足を大きく動かしたり、話したり、場合によってはベッドから落ちることもある。

一方、PLMDはレム睡眠ではなく、ノンレム睡眠中に起こることが多い。

Bさんは「ぴくぴく」とした小さな動きであり、RBDのような激しい動きは見られないため、該当しない。解答3:レストレスレッグス症候群(誤り)

レストレスレッグス症候群(RLS)は、就寝前や安静時に足がむずむずしたり、不快感を伴う症状が出る。

Bさんは「起床後に手足に異常を感じていない」ため、RLSの特徴である「不快感」がない点で異なる。

解答4:カフェイン摂取(誤り)

カフェインには覚醒作用があるため、入眠困難の原因にはなるが、睡眠中の下肢の動きとは関連が薄い。

さらに、Bさんは15時にコーヒー1杯を飲んでいるだけであり、就寝時間(21時)には大きな影響を与えにくい。

解答5:周期性四肢運動障害(正しい)

睡眠中に「ぴくぴくと下肢が動く」症状が見られるため、PLMDが最も適切。

自分では気づかないことが多く、家族や観察によって発見される。

日中の眠気の原因となるため、Bさんの症状に合致する。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題29

次のうち、呼吸中枢がある部位として,正しいものを1つ選びなさい。

1 大脳

2 中脳

3 小脳

4 延髄

5 脊髄

解説:呼吸中枢は、自律的に呼吸を調節するための神経中枢で、延髄(えんずい)にあります。◆延髄の主な役割

・呼吸の調節(呼吸中枢)

・心拍や血圧の調節(循環中枢)

・嚥下や嘔吐の反射◆呼吸中枢の働き

・吸息(息を吸う)と呼息(息を吐く)のリズムを制御する。

・血液中の二酸化炭素(CO₂)濃度を感知し、呼吸の深さや速さを調整する。

・酸素が不足すると、呼吸の回数や強さを増やすように指令を出す。各解答の解説は以下となります。解答1:大脳(誤り)

大脳は思考、記憶、感覚、運動の調節を担う。

呼吸を「意識的に」コントロールすることはできるが、自律的な調節は行わない。解答2:中脳(誤り)

中脳は視覚・聴覚の反射や運動調節を担当する。

呼吸中枢は含まれない。解答3:小脳(誤り)

小脳は運動の調整やバランスの維持を担当する。

呼吸のリズム調節には関与しない。

解答4:延髄(正しい)

呼吸中枢が存在し、呼吸の自律的な調節を担う。

呼吸だけでなく、血圧や心拍の調節にも関わるため、生命維持にとても重要な部位。

解答5:脊髄(誤り)

脊髄は手足の運動や感覚の伝達を担う。

延髄の指令を受けて呼吸筋を動かす役割はあるが、呼吸中枢そのものはない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題30

次のうち、脳の機能停止を示す徴候に該当するものとして、 適切なものを1つ選びなさい。

1 呼吸不全

2 溢流性尿失禁(いつりゅうせいにょうしっきん)

3 心停止

4 蠕動運動の減弱(ぜんどううんどう)

5 瞳孔散大・対光反射消失

解説:脳の機能停止(脳死)とは、脳全体(大脳、小脳、脳幹)の機能が完全に失われ、回復不可能な状態になることを指します。日本では、臓器移植法に基づき、「脳死判定」の基準が定められています。◆脳死の診断基準(主な徴候)

・深い昏睡状態(外部刺激に全く反応しない)

・対光反射の消失(瞳孔が散大し、光を当てても収縮しない)

・脳幹反射の消失(角膜反射や咽頭反射などが消失)

・自発呼吸の消失(人工呼吸器なしでは呼吸ができない)

・平坦な脳波(電気的活動の消失)各解答の解説は以下となります。解答1:呼吸不全(誤り)

呼吸不全は脳の機能停止に限らず、肺や心臓の病気などでも起こる。

脳幹が完全に機能を失った場合は自発呼吸が停止するが、「呼吸不全=脳死」とは言えない。解答2:溢流性尿失禁(誤り)

膀胱の収縮力が低下し、尿があふれ出る状態のこと。

前立腺肥大や神経障害が原因となるが、脳の機能停止とは関係ない。解答3:心停止(誤り)

心停止は「心臓が停止すること」であり、脳死とは異なる。

脳死状態でも人工呼吸器を使用すれば心臓は動き続けるため、心停止は脳死の必須条件ではない。解答4:蠕動運動の減弱(誤り)

腸の動き(消化管の蠕動運動)が低下する状態。

重度の病気や薬の影響で起こるが、脳の機能停止とは無関係。

解答5:瞳孔散大・対光反射消失(正しい)

脳死判定の基準の一つであり、脳幹の機能が完全に失われた証拠。

通常、光を当てると瞳孔は収縮するが、脳が機能を停止すると反応しなくなる。

脳死状態では両方の瞳孔が散大し、対光反射が完全に消失する。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域:こころとからだのしくみ>発達と老化の理解

問題31

次の記述のうち, 子どもの標準的な成長として、 適切なものを1つ選びなさい。

1 1歳半から2歳ごろに,ハイハイをして移動できるようになる。

2 生後9か月から1歳ごろに, 指をさして自分の関心や欲求を他者に伝えられるようになる。

3 子どもが使う言葉が急に増える語彙爆発は, 5歳を過ぎたころに生じる。

4 人見知りの反応は、2歳を過ぎたころに生じる。

5 イヤイヤをしてすぐに泣く行動は,第二反抗期に生じる。

解説:子どもの成長は運動・認知・言語・社会性の4つの側面で進んでいきます。発達には個人差がありますが、一般的な発達の流れに基づいてどの解答が正解か検討します。各解答の解説は以下となります。解答1:1歳半から2歳ごろに、ハイハイをして移動できるようになる。(誤り)

・ハイハイは 生後7~10か月ごろ に見られるのが一般的。

・1歳半から2歳ごろは、ほとんどの子が歩き始めている時期 なので、この時期にハイハイを始めるのは標準的ではない。解答2:生後9か月から1歳ごろに、指をさして自分の関心や欲求を他者に伝えられるようになる。(正しい)

・指さしは9~12か月ごろに出現する重要なコミュニケーション行動 で、言語発達の基礎となる。

・共同注意(他者と同じ対象に注意を向けること)ができるようになるのもこの時期。

・言葉の発達と密接に関係しており、この時期に重要な行動とされる。解答3:子どもが使う言葉が急に増える語彙爆発は、5歳を過ぎたころに生じる。(誤り)

・語彙爆発(ボキャブラリー・スパート)は、1歳半から2歳ごろに起こる。

・それまで数十語だった語彙が、一気に増え始める。

・5歳ごろにはすでに語彙は豊富になっており、複雑な文章も話せるようになる。解答4:人見知りの反応は、2歳を過ぎたころに生じる。(誤り)

・人見知りは生後6~8か月ごろから始まり、1歳ごろにピークを迎える。

・2歳を過ぎると、人見知りは徐々に軽減することが多い。解答5:イヤイヤをしてすぐに泣く行動は、第二反抗期に生じる。(誤り)

・イヤイヤ期(第一次反抗期)は 1歳半~3歳ごろ に見られる。

・第二反抗期は 思春期(12~15歳ごろ) に生じる。

・イヤイヤするのは第一次反抗期の特徴であり、第二反抗期とは関係ない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題32

次の記述のうち, 神経性無食欲症 (anorexia nervosa) に関するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 活動性が高まる。

2 学童期に最も生じやすい。

3 太ることへの恐怖はみられない。

4 低体重の深刻さを理解している。

5 多くが男性である。

解説:神経性無食欲症(Anorexia Nervosa, AN)は、極端な食事制限・体重減少・肥満への強い恐怖を特徴とする精神疾患です。特に若い女性に多く見られます。各解答の解説は以下となります。解答1:活動性が高まる。(正しい)

・神経性無食欲症の患者は、極端な食事制限をしているにもかかわらず、異常に活動的であることが多い。

・これは「過活動」と呼ばれ、エネルギー消費を増やす行動(無意識に動き回る、長時間の運動をするなど)がみられる。

・痩せ願望と相まって、運動を過剰に行う傾向がある。解答2:学童期に最も生じやすい。(誤り)

・神経性無食欲症は思春期(10代半ば)から青年期にかけて発症することが多い。

・学童期(6〜12歳)での発症はまれであり、思春期以降の発症が典型的。解答3:太ることへの恐怖はみられない。(誤り)

・神経性無食欲症の最大の特徴の一つは、「太ることへの強い恐怖(肥満恐怖)」である。

・極端に痩せていても「自分はまだ太っている」と認識するボディイメージの歪みがある。解答4:低体重の深刻さを理解している。(誤り)

・患者は自分の低体重の深刻さを認識できていない(病識の欠如)。

・医療機関で治療を勧められても、「自分は太っているから大丈夫」と考えてしまい、治療を拒否することが多い。解答5:多くが男性である。(誤り)

・神経性無食欲症は圧倒的に女性に多い(9割以上が女性)。

・特に10代の女性に多く発症し、ファッションモデルやアスリートなど「体型を厳しく管理する職業」に関わる人に多い。

・男性にも発症例はあるが、比較的まれである。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

問題33

A さん (73 歳,男性)は、会社の役員として勤めていたが, 3年前に退職した。 地域の老人クラブへの入会を勧められたが拒否している。 毎年, 敬老の日に記念品が配布されても、不快感を示して受け取らない。 退職後も会社の状況を気にしていて、後輩とときどき連絡をとっている。 Aさんは, 身体が衰えることに強い不安を感じて,筋力トレーニングを毎日行っている。 会社の後輩から,「いつも若々しいですね」 と言われることに喜びを感じている。

ライチャード (Reichard, S.) による引退後の男性の5つの適応タイプのうち,Aさんに相当するものとして,適切なものを1つ選びなさい。

1 外罰 (憤慨) 型

2 内罰(自責) 型

3 円熟 (成熟) 型

4 自己防衛(装甲) 型

5 ロッキングチェアー (安楽椅子) 型

解説:ライチャード(Reichard, S.)による引退後の男性の適応タイプは、以下の5つに分類されます。

◆Aさんの特徴と適応タイプの照合

Aさんの行動を整理すると、

✔ 「老人クラブへの入会を拒否」 → 高齢者扱いを避けている

✔ 「敬老の日の記念品を不快に思う」 → 自分が年を取ったことを認めたくない

✔ 「退職後も会社の状況を気にして後輩と連絡を取る」 → 仕事とのつながりを維持したい

✔ 「筋力トレーニングを毎日行い、若々しいと言われるのを喜ぶ」 → 若さを保とうと努力しているこれは、「老いを受け入れられず、若さを維持しようと努力する」自己防衛(装甲)型の特徴に一致しますので、正解は4の「自己防衛(装甲)型」となります。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 結晶性知能に関する説明として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 感覚や運動に基づく知能である。

2 過去に得た知識を活用して問題を解決する能力である。

3 40~50歳で急激に低下する。

4 知識や文化の影響よりも、生理的な老化の影響を受けやすい。

5 その場で新しい問題を解決する能力である。

解説:知能は、心理学者キャッテル(Cattell, R.)によって流動性知能(Fluid Intelligence)と結晶性知能(Crystallized Intelligence)の2種類に分類されています。

各解答の解説は以下になります。解答1:「感覚や運動に基づく知能である」 → 誤り

各解答の解説は以下になります。解答1:「感覚や運動に基づく知能である」 → 誤り感覚や運動は知能の分類ではなく、知覚や身体機能の一部。結晶性知能とは関係がない。解答2:「過去に得た知識を活用して問題を解決する能力である」 → 正しい

結晶性知能の定義そのもの。語彙力、経験、学習した知識を活かして問題を解決する能力。解答3:「40~50歳で急激に低下する」 → 誤り

流動性知能は加齢とともに低下しやすいが、結晶性知能は加齢の影響を受けにくく、維持されることが多い。解答4:「知識や文化の影響よりも、生理的な老化の影響を受けやすい」 → 誤り

流動性知能が生理的な老化の影響を受けやすいが、結晶性知能は過去の学習や文化的な知識の影響が大きい。解答5:「その場で新しい問題を解決する能力である」 → 誤り

これは「流動性知能」の説明であり、結晶性知能の説明ではない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 加齢に伴う感覚機能の変化として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 皮膚感覚が敏感になる。

2 高音域の聴力が高まる。

3 暗順応の時間が延長する。

4 味覚が敏感になる。

5 嗅覚が敏感になる。

解説:加齢に伴う感覚機能の変化 には、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・皮膚感覚の低下が含まれます。各解答の解説は以下になります。解答1:「皮膚感覚が敏感になる。」

→ 誤り。 加齢に伴い、皮膚の感覚(触覚・温度感覚・痛覚)は鈍くなる傾向があります。特に触覚や温度感覚の低下は、やけどや低温障害のリスクを高める要因になります。解答1:「高音域の聴力が高まる。」

→ 誤り。 加齢により高音域の聴力が低下(加齢性難聴)します。特に4,000Hz以上の高音から聞こえにくくなり、会話の中の「サ行」や「タ行」などの子音が聞き取りにくくなることがあります。解答1:「暗順応の時間が延長する。」

→ 正しい。 暗順応とは、明るい場所から暗い場所に移ったときに目が慣れる過程のことです。加齢に伴い、暗順応に必要な時間が長くなるため、夜間の視力が低下し、暗い場所での適応が遅くなります。これは、瞳孔の調節機能の低下や網膜の光受容細胞の働きの衰えによるものです。解答1:「味覚が敏感になる。」

→ 誤り。 加齢により味覚は鈍くなる傾向があります。特に、塩味や甘味の感覚が低下し、濃い味付けを好むようになることが多いです。解答1:「嗅覚が敏感になる。」

→ 誤り。 嗅覚も加齢とともに低下します。特に80歳以上では嗅覚の衰えが顕著になり、食べ物の匂いやガス漏れなどの危険を察知しにくくなることがあります。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

Bさん (74歳, 女性) は,地方で一人暮らしをしている。 持病はなく, 認知機能の異常もない。 ダンスサークルに通い、近所との付き合いも良好で、 今の暮らしに満足している。 最近, 白髪が増え、友人との死別もあり、年をとったと感じている。 ある日, 一人息子(50歳, 未婚) から, 東京で一緒に住むことを提案されBさんは,「ここには知り合いがいるが, 東京には誰もいない。 ここが一番いい」と言った。 すると息子は, Bさんに, 「年をとると頑固になる。 あと数年したら認知症 (dementia) になるかもしれないので、 自分と一緒に暮らすべきだ」と言った。

次のうち、Bさんに関する記述として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 Bさんには,老性自覚はみられない。

2 Bさんには,友人との死別による悲嘆がみられる。

3 Bさんは,今,住んでいる環境や生活に適応できていない。

4 Bさんには, エイジズム (ageism) の考え方がみられる。

5 Bさんには、住み慣れた環境や仲間を喪失することへの不安がみられる。

解説:この問題では、Bさんの心理状態や環境への適応度を理解することが求められています。各解答の解説は以下になります。解答1:Bさんには、老性自覚はみられない。

→ Bさんは「白髪が増えた」「友人との死別があった」「年をとったと感じている」と述べており、年齢に対する自覚がみられます。このため、選択肢1は不適切です。解答2:Bさんには、友人との死別による悲嘆がみられる。

→ 確かに友人との死別を経験していますが、悲嘆(深い悲しみ)を示す具体的な描写はありません。そのため、選択肢2も不適切です。解答3:Bさんは、今、住んでいる環境や生活に適応できていない。

→ Bさんは「ダンスサークルに通い、近所との付き合いも良好で、今の暮らしに満足している」とあります。環境に適応し、満足していることから選択肢3は不適切です。解答4:Bさんには、エイジズム(ageism)の考え方がみられる。

→ エイジズムとは高齢者に対する偏見や差別を指します。Bさん自身にそのような偏見や差別の考えは見られません。選択肢4は不適切です。解答5:Bさんには、住み慣れた環境や仲間を喪失することへの不安がみられる。

→ 「ここには知り合いがいるが、東京には誰もいない。ここが一番いい」という発言から、現在の環境に対する強い愛着と、新しい環境に移ることへの不安が示されています。

以上より、解答5が最も適切だと言えます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, サクセスフル・エイジング (successful aging) として適切なものを1つ選びなさい。

1 長生きすることが,最大の目的である。

2 一人暮らしで, 周囲の人と交流をしないようにしている。

3 膝に痛みがあるので, 一日中ベッド上で過ごすようにしている。

4 難聴があるので、補聴器をつけてパソコン教室に通い始めた。

5 歌を上手に歌えなくなったので, カラオケに誘われても行かないようにしている。

解説:サクセスフル・エイジングとは、高齢期になっても健康を維持し、社会とのつながりを持ち、積極的に生活することを指します。これは単に長生きすることではなく、身体的・精神的・社会的に良好な状態を維持しながら充実した生活を送ることを重視します。各解答の解説は以下になります。解答1:長生きすることが、最大の目的である。

→ 長寿は大切ですが、サクセスフル・エイジングは「健康的で充実した生活」を重視します。「長生きすること」だけが目的になると、生活の質(QOL)が軽視されるため、この選択肢は不適切です。解答2:一人暮らしで、周囲の人と交流をしないようにしている。

→ 社会的なつながりを持つことはサクセスフル・エイジングの重要な要素です。周囲との交流を避けることは、孤立を招き、健康や精神状態の悪化につながる可能性があります。よって、不適切です。解答3:膝に痛みがあるので、一日中ベッド上で過ごすようにしている。

→ 身体の痛みがあっても、適切な運動やリハビリを行い、活動的な生活を維持することが重要です。過度な安静は筋力低下や生活の質の低下を引き起こすため、不適切です。解答4:難聴があるので、補聴器をつけてパソコン教室に通い始めた。

→ 補聴器を活用し、積極的に学習や社会参加を続ける姿勢は、サクセスフル・エイジングの考え方に合致しています。加齢による身体的変化を受け入れながら、それに適応する努力をすることが重要です。したがって、適切な選択肢です。解答5:歌を上手に歌えなくなったので、カラオケに誘われても行かないようにしている。

→ 加齢による変化を理由に活動を避けるのは、サクセスフル・エイジングの考え方に反します。楽しみや社会的交流の機会を減らすことにつながるため、不適切です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次のうち、老年症候群に直接関わる疾患として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 高血圧症 (hypertension)

2 糖尿病 (diabetes mellitus)

3 骨粗鬆症 (osteoporosis/こつそしょうしょう)

4 心筋梗塞 (myocardial infarction)

5 脂質異常症 (dyslipidemia)

解説:老年症候群(geriatric syndrome)とは、高齢者に特有の複数の疾患や障害が重なり合って生じる状態を指します。加齢に伴う身体機能の低下により、生活の質(QOL)の低下や要介護状態になるリスクが高まります。代表的な老年症候群の例↓

・転倒・骨折

・認知症

・低栄養・サルコペニア(筋肉量の減少)

・排尿障害(尿失禁・排尿困難)

・嚥下障害・誤嚥性肺炎

・うつ・せん妄

これを踏まえ、各解答の解説は以下になります。解答1:高血圧症 (hypertension) → ×

高血圧は動脈硬化や心血管疾患のリスク因子ではありますが、老年症候群の直接的な原因とは言えません。解答2.:糖尿病 (diabetes mellitus) → ×

糖尿病は動脈硬化や腎機能障害などを引き起こしますが、それ自体が老年症候群とは言えません。解答3.:骨粗鬆症 (osteoporosis) → ◎(正解)

骨粗鬆症は、高齢者に多く、転倒による骨折のリスクを高め、寝たきりや要介護状態の原因となるため、老年症候群に直接関わる疾患です。解答4.:心筋梗塞 (myocardial infarction) → ×

心筋梗塞は心血管疾患の一種ですが、老年症候群というよりは急性疾患に分類されます。解答5:脂質異常症 (dyslipidemia) → ×

脂質異常症は動脈硬化のリスクを高めますが、老年症候群とは直接的には関係しません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域:こころとからだのしくみ>認知症の理解

問題39

次の記述のうち, 2019年 (令和元年) の認知症施策推進大綱に関する説明として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「共生」と「予防」 を車の両輪として施策を推進していく。

2 「予防」とは, 「認知症 (dementia) にならない」という意味である。

3 「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を推進する7つの柱が示された。

4 「普及啓発本人発信支援」 として, 家族が積極的に本人の意思を代弁することが示された。

5 策定後は,毎年施策の進捗を確認することが示された。

解説:各解答の解説は以下になります。解答1 :「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく。 → ◎(正解)

上述のとおり、「共生」と「予防」の2本柱が示されており、この記述は正しいです。解答2:「予防」とは、「認知症にならない」という意味である。 → ×(誤り)

認知症の「予防」とは、発症を完全に防ぐことではなく、発症を遅らせたり進行を抑えたりすることを指します。したがって、この記述は不適切です。解答3:「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を推進する7つの柱が示された。 → ×(誤り)

「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を進めることは重要な施策ですが、「7つの柱」という表現は誤りです。実際には、基本的な方向性として4つの柱(共生・予防・基盤整備・研究推進)が示されています。解答4:「普及啓発本人発信支援」として、家族が積極的に本人の意思を代弁することが示された。 → ×(誤り)

「本人発信支援」とは、認知症の本人が自らの意見を発信できるよう支援することを意味します。家族が代弁することが目的ではなく、本人の意思を尊重し、本人が主体的に発信できる環境を整えることが重要です。このため、この記述は不適切です。解答5:策定後は、毎年施策の進捗を確認することが示された。 → ×(誤り)

→ 認知症施策推進大綱では、施策の進捗を定期的に確認することが示されていますが、「毎年」とは明記されていません。そのため、この記述は不正確です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

Aさん (84歳,女性, 要介護3) は, アルツハイマー型認知症 (dementia of the Alzheimer's type) で, 介護老人福祉施設に入所している。 赤ちゃんの人形を持っていて,「はなちゃん」 と呼んで話しかけている。 昼食のため、介護福祉職が居室を訪問すると, Aさんは不安そうな顔で,「はなちゃんがいなくなった。 どこへ連れて行ったの? 返して」と大声を出した。 人形はAさんのロッカーの上に置かれていた。

Aさんに対する介護福祉職の最初の声かけとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「私を疑っているんですか」

2 「置いた場所を忘れたんですか」

3 「心配ですね, 一緒に探しませんか」

4 「ご飯を食べてから探してはどうですか」

5 「ロッカーの上にあるのが見えないんですか」

解説:Aさんはアルツハイマー型認知症を患っており、大切にしている人形(「はなちゃん」)が見当たらず、不安や混乱を感じています。認知症の方に対応する際は、不安な気持ちに寄り添い、安心感を与える対応が重要です。適切な対応のポイント↓

・否定せず、共感する。(例:「心配ですね」)

・本人の気持ちを尊重し、一緒に行動する。(例:「一緒に探しましょう」)

・急かさず、安心させる。この視点から、正解を検討するのがよいでしょう。各解答の解説は以下になります。解答1:「私を疑っているんですか」 → ×(不適切)

→ Aさんの不安や焦りに対して、対立するような発言をすると、さらに混乱を招きます。認知症の方への対応では、疑いを否定せず、共感する姿勢が大切です。解答2:「置いた場所を忘れたんですか」 → ×(不適切)

→ 「忘れた」という表現は、本人の記憶障害を指摘することになり、プライドを傷つける可能性があります。認知症の方への対応では、「忘れた」という言葉を使わず、優しくサポートすることが重要です。解答3:「心配ですね、一緒に探しませんか」 → 〇(正解)

→ 共感しながら、安心感を与え、具体的な行動を提案 しているため、適切な対応です。「一緒に探しましょう」と提案することで、Aさんは安心感を持ち、混乱が落ち着く可能性があります。解答4:「ご飯を食べてから探してはどうですか」 → ×(不適切)

→ Aさんにとって「はなちゃん」が最優先の問題 であるため、食事に誘導すると、話をそらされたと感じて余計に不安になる可能性があります。まずは「一緒に探す」ことで安心感を与えることが重要です。

解答5:「ロッカーの上にあるのが見えないんですか」 → ×(不適切)

→ 本人の能力を責めるような発言はNG です。認知症の方は視覚的な認識が難しくなることもあり、自分で見つけられないこともあります。そのため、相手を責めるのではなく、「一緒に探す」姿勢が大切です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

認知症 (dementia) の高齢者にみられる, せん妄に関する記述として,適切なものを1つ選びなさい。

1 覚醒レベルが重度に低下した状態である。

2 症状の変動が少ないことが特徴である。

3 夜間よりも日中に生じやすいことが特徴である。

4 認知機能障害がみられることはまれである。

5 関与する因子を特定することが重要である。

解説:せん妄(delirium) は、一時的な意識の混乱や認知機能の低下を特徴とする症候群です。特に高齢者や認知症の患者でよくみられ、急激に発症し、症状の変動が激しいのが特徴です。各解答の解説は以下になります。解答1:覚醒レベルが重度に低下した状態である。

→ 誤り

せん妄では、意識レベルの変動はありますが、必ずしも「重度に低下」するわけではありません。むしろ、過活動型せん妄では興奮や多弁になることもあります。解答2:症状の変動が少ないことが特徴である。

→ 誤り

せん妄は 時間帯によって症状が大きく変動 することが特徴的です。特に夕方から夜間にかけて悪化する「日内変動」がよく見られます。解答3:夜間よりも日中に生じやすいことが特徴である。

→ 誤り

せん妄は 夜間に悪化しやすい のが特徴です(「サンセット・シンドローム」とも呼ばれます)。解答4:認知機能障害がみられることはまれである。

→ 誤り

せん妄では 注意力の低下、思考のまとまりのなさ、見当識障害(時間や場所がわからなくなる) などの認知機能障害がよく見られます。解答5:関与する因子を特定することが重要である。

→ 正しい

せん妄は、 感染症、薬剤の副作用、脱水、低酸素血症、術後のストレスなど、多くの因子によって引き起こされる ため、原因を特定し、それを取り除くことが重要です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, アルツハイマー型認知症 (dementia of the Alzheimer's type) の特徴として、適切なものを1つ選びなさい。

1 近時記憶 (新しい記憶)の障害は、初期から始まる。

2 特徴的な症状として幻視がある。

3 脳にアミロイドβが沈着し始めると, すぐに発症する。

4 歩行障害が多く現れるのは、 初期の段階である。

5 嚥下障害(えんげ しょうがい)が多く現れるのは、初期の段階である。

解説:アルツハイマー型認知症(Alzheimer’s disease, AD) は、記憶障害を中心とした認知機能の低下 を特徴とする進行性の神経変性疾患です。特に 海馬(記憶をつかさどる部位) から萎縮が始まるため、近時記憶(新しいことを覚える能力)が初期から障害される のが特徴です。各解答の解説は以下になります。解答1:近時記憶 (新しい記憶) の障害は、初期から始まる。

→ 正しい

アルツハイマー型認知症の最初の症状は 新しいことを覚えられない(近時記憶障害) であり、最近の出来事を忘れる という形で現れます。例えば、「さっき聞いたことをすぐ忘れる」

「同じことを何度も聞く」

「置いたものの場所を忘れる」

といった症状がみられます。解答2:特徴的な症状として幻視がある。

→ 誤り

幻視(実際にはないものが見える症状)は、レビー小体型認知症(DLB) に特徴的であり、アルツハイマー型認知症では一般的ではありません。解答3:脳にアミロイドβが沈着し始めると、すぐに発症する。

→ 誤り

アルツハイマー型認知症の発症メカニズムには、アミロイドβ(Aβ)の蓄積 が関与していますが、アミロイドβが脳に沈着してから発症するまでには、10~20年以上かかる とされています。したがって、「すぐに発症する」という表現は誤りです。解答4:歩行障害が多く現れるのは、初期の段階である。

→ 誤り

歩行障害は 前頭葉が障害される認知症(例:正常圧水頭症やレビー小体型認知症)で初期から見られる ことがありますが、アルツハイマー型認知症では 中期~後期 に現れることが多いです。解答5:嚥下障害(えんげ しょうがい)が多く現れるのは、初期の段階である。

→ 誤り

嚥下障害(食べ物を飲み込む機能の低下)は、アルツハイマー型認知症の 末期(進行期) に多く見られます。初期にはほとんど現れません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次のうち, 認知症 (dementia) のリスクを高める要因として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 身体活動

2 不飽和脂肪酸の摂取

3 歯がなくなることによる咀嚼(そしゃく)機能の低下

4 難聴による補聴器の使用

5 ボランティア活動

解説:認知症のリスクを高める要因には、加齢、生活習慣病(高血圧・糖尿病)、低い教育歴、社会的孤立、聴覚障害、運動不足、咀嚼機能の低下 などが挙げられます。特に、咀嚼機能の低下(歯の喪失)は、脳への刺激の減少や栄養摂取の低下につながり、認知症のリスクを高める ことが分かっています。各解答の解説は以下になります。解答1:身体活動

→ 誤り(リスクを下げる要因)

適度な運動は 脳の血流を促進し、認知機能を維持・向上 させるため、認知症のリスクを低下 させます。解答2:不飽和脂肪酸の摂取

→ 誤り(リスクを下げる要因)

魚に含まれる DHAやEPA(オメガ3脂肪酸) などの不飽和脂肪酸は、脳の健康維持に重要であり、認知症のリスクを低下させる可能性があります。解答3:歯がなくなることによる咀嚼機能の低下

→ 正しい

咀嚼は脳への刺激となるため、歯の喪失や咀嚼機能の低下は認知症のリスクを高める と考えられています。歯が少ない人ほど認知症の発症率が高いという研究もあります。解答4:難聴による補聴器の使用

→ 誤り(リスクを下げる要因)

難聴そのものは認知症のリスクを高める ことが分かっていますが、補聴器を適切に使用することでリスクを低減できる ため、「補聴器の使用」はリスク要因ではありません。解答5:ボランティア活動

→ 誤り(リスクを下げる要因)

ボランティア活動などの 社会的活動への参加は、認知機能の維持に役立ち、認知症のリスクを低下 させます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次のうち、全般的な認知機能を評価する尺度であり, 30点満点で20点以下を認知症の目安とするものとして,正しいものを1つ選びなさい。

1 バーセルインデックス (Barthel Index)

2 改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)

3 FAST (Functional Assessment Staging)

4 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

5 臨床的認知症尺度 (CDR: Clinical Dementia Rating)

解説:認知症の診断や重症度評価には、さまざまなスケール(尺度)が用いられます。その中で 「改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)」は30点満点で、20点以下が認知症の目安 とされる評価法です。各解答の解説は以下になります。解答1:バーセルインデックス(Barthel Index)

→ 誤り(ADL評価の指標)

バーセルインデックスは、日常生活動作(ADL:Activities of Daily Living)を評価する指標 であり、認知機能そのものの評価には用いられません。解答2:改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)

→ 正しい

HDS-Rは、認知症のスクリーニング(ふるい分け)に広く使われる尺度であり、30点満点で20点以下が認知症の目安 となります。

主に、記憶、見当識(時間・場所・人物の認識)、計算力 などを評価します。解答3:FAST(Functional Assessment Staging)

→ 誤り(認知症の進行度評価)

FASTは、アルツハイマー型認知症の進行段階を評価する尺度 で、7段階に分類されます。認知症のスクリーニングではなく、進行度の把握に用いられます。解答4:認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

→ 誤り(介護の必要度評価)

この基準は、認知症の重症度を判定し、介護の必要度を評価する ための指標であり、認知機能を直接評価するものではありません。解答5:臨床的認知症尺度(CDR: Clinical Dementia Rating)

→ 誤り(認知症の重症度評価)

CDRは、認知症の重症度を評価する指標で、0(正常)~3(重度認知症)までの6段階で評価 します。30点満点のスコア制ではないため、本問の条件に当てはまりません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 認知症 (dementia) の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」 (2018年(平成30年) (厚生労働省))で示されている意思決定支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 認知症 (dementia) の人の家族の意思を支援することである。

2 意思決定支援者は特定の職種に限定される。

3 一度, 意思決定したら、 最後まで同じ内容で支援する。

4 看取りの場面になってから支援を開始する。

5 身振りや表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行う。

解説:「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年、厚生労働省)は、認知症の人ができる限り自分の意思で生活を選択できるように支援する ための指針を示したものです。認知症が進行すると、言葉での意思表示が難しくなることがあるため、表情や身振り、態度の変化を含めた非言語的コミュニケーションを重視することが重要 だとされています。各解答の解説は以下になります。解答1:認知症の人の家族の意思を支援することである。

→ 誤り

意思決定支援の主体は認知症の本人 であり、家族の意思を優先するものではありません。家族の意見も重要ですが、本人の意思を尊重し、支援する ことが基本です。解答2:意思決定支援者は特定の職種に限定される。

→ 誤り

意思決定支援は、医療・介護の専門職だけでなく、家族や地域住民なども関わる ことが推奨されています。特定の職種に限定されるものではなく、本人を取り巻くすべての関係者が支援を行う ことが求められます。解答3:一度、意思決定したら、最後まで同じ内容で支援する。

→ 誤り

認知症の人の状態や環境は変化するため、意思決定も柔軟に見直すことが重要 です。一度決めた支援内容であっても、本人の意思や状況に応じて適宜見直すこと が求められます。解答4:看取りの場面になってから支援を開始する。

→ 誤り

意思決定支援は、認知症が進行する前の 早い段階から行うことが望ましい です。事前に本人の意思を確認し、将来のケアや生活の選択について話し合うこと(アドバンス・ケア・プランニング(ACP))が推奨されています。解答5:身振りや表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行う。

→ 正しい

認知症が進行すると、言葉による意思表示が難しくなることがあります。そのため、本人の表情や身振り、態度の変化などを観察し、意思を推測する努力を最大限に行うことが重要 です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 回想法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 肩や背中から優しくゆっくりと触れる。

2 共感を通して 認知症 (dementia) の人が体験している現実を受け入れる。

3 見当識を高めるために, 時間や場所、現在の状況を説明する。

4 昔の写真や音楽を活用して, 記憶を活性化する。

5 残存能力を活用し、 共同作業を通して仲間をつくる。

解説:回想法(Reminiscence Therapy) は、過去の経験や記憶を思い出すことで、認知機能や感情の安定を促す心理療法の一つ です。特に 認知症の方に対して、昔の写真、音楽、思い出の品などを活用しながら会話を進める ことで、ポジティブな感情を引き出し、コミュニケーションを促進する目的で用いられます。各解答の解説は以下になります。解答1:肩や背中から優しくゆっくりと触れる。

→ 誤り(タクティールケアに関連)

これはタクティールケア(触れることによる安心感を与えるケア) に関するもので、回想法とは異なります。触れること自体はリラックス効果をもたらすことがありますが、回想法の本質は過去の記憶を引き出し、会話を通じて認知機能を刺激すること です。解答2:共感を通して認知症の人が体験している現実を受け入れる。

→ 誤り(ユマニチュードに関連)

これは**「ユマニチュード」や「バリデーション療法」** に近い考え方です。認知症の人の感じている現実を否定せず、共感的に関わることは重要ですが、回想法の主目的とは異なります。解答3:見当識を高めるために、時間や場所、現在の状況を説明する。

→ 誤り(リアリティ・オリエンテーションに関連)

これはリアリティ・オリエンテーション(見当識訓練) に関するもので、回想法とは異なります。リアリティ・オリエンテーションでは、現在の時間や場所、日付などを繰り返し伝えることで、見当識(現実を認識する能力)を向上させる ことを目的とします。解答4:昔の写真や音楽を活用して、記憶を活性化する。

→ 正しい(回想法の基本)

回想法の基本的な手法は、過去の写真、音楽、思い出の品などを活用して、本人の記憶を引き出し、感情を安定させ、認知機能の維持・向上を図ること です。特に 昔好きだった音楽や懐かしい写真は、情動記憶を刺激し、ポジティブな感情を引き出す 効果があります。解答5:残存能力を活用し、共同作業を通して仲間をつくる。

→ 誤り(作業療法に関連)

これは作業療法(OT: Occupational Therapy) に関する考え方です。作業療法では、認知症の人が持つ能力を活かしながら、手作業などを通じて社会的なつながりを持つことを目的とします。回想法とは異なるアプローチになります。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち、認知症疾患医療センターの説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 事業の実施主体は、市町村である。

2 都道府県ごとに, 1か所の設置が義務づけられている。

3 認知症 (dementia) の鑑別診断を行う。

4 主に認知症 (dementia) が進行した人の入院治療を行う。

5 介護保険法に定められている。

解説:認知症疾患医療センター は、認知症に関する 専門医療機関 であり、早期診断・鑑別診断・家族支援・地域の医療機関との連携 などを担う施設です。特に「鑑別診断」(認知症の種類を正しく診断すること)が重要な役割 となります。各解答の解説は以下になります。解答1:事業の実施主体は、市町村である。

→ 誤り(実施主体は都道府県)

認知症疾患医療センターの設置・運営は都道府県が主体 であり、市町村ではありません。市町村は、認知症施策(認知症カフェや家族支援など)を担うことが多いですが、医療機関としての認知症疾患医療センターの運営は都道府県が主体 です。解答2:都道府県ごとに、1か所の設置が義務づけられている。

→ 誤り(複数設置が推奨されている)

都道府県ごとに 「少なくとも1か所は設置することが望ましい」 とされていますが、1か所の設置が義務付けられているわけではありません。人口や地域のニーズに応じて、複数設置されることが推奨 されています。解答3:認知症(dementia)の鑑別診断を行う。

→ 正しい

認知症疾患医療センターでは、「認知症かどうかの診断」だけでなく、「どの種類の認知症か(アルツハイマー型、レビー小体型、血管性認知症など)」を鑑別診断する ことが重要な役割の一つです。認知症のタイプによって治療法が異なるため、正しい診断が必要 です。解答4:主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。

→ 誤り(主に外来診療が中心)

認知症疾患医療センターは、早期診断や専門医療相談を行う施設であり、入院治療が主な役割ではありません。入院が必要な場合は、専門病院や精神科病院と連携することが一般的です。解答5:介護保険法に定められている。

→ 誤り(医療機関なので介護保険法ではなく、医療法に基づく)

認知症疾患医療センターは、医療機関であり、介護保険法ではなく医療法に基づく施設 です。介護保険は、介護サービス(デイサービスや訪問介護など)に関する制度であり、医療機関の運営とは異なります。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

B さん (87歳 男性) は, 一人暮らしである。 玄関前で、脱水で倒れているところを発見され, 救急搬送された。 入院中, 認知症 (dementia) の疑いがある行動が見られた。 Bさんは, 「自宅で暮らしたい」と強く希望していた。 退院後, Bさんは外出して自宅に戻れなくなることがあった。 近所の人たちが, Bさんの生活を心配して,地域包括支援センターに相談した結果, 認知症初期集中支援チームが編成された。 次の記述のうち, Bさんに対して認知症初期集中支援チームが行う支援として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 金銭管理を行う。

2 支援方針を検討する。

3 居宅サービス計画書を作成する。

4 介護保険サービスを契約する。

5 法定後見を行う

解説:認知症初期集中支援チーム は、認知症の早期対応を目的とした専門チーム であり、認知症が疑われる人やその家族に対して、短期間(概ね6か月以内)で集中支援を行う ことを目的としています。Bさんのケースでは、「自宅で暮らしたい」との希望があるものの、外出して戻れなくなるなどの認知症の疑いが強い行動が見られる ため、認知症初期集中支援チームが支援を開始しました。このチームの役割は、認知症の状況を評価し、どのような支援が適切か方針を検討すること です。各解答の解説は以下になります。解答1:金銭管理を行う。

→ 誤り(成年後見制度など別の仕組みが必要)

認知症初期集中支援チームは、金銭管理を直接行う機関ではありません。金銭管理が必要な場合は、成年後見制度や日常生活自立支援事業(地域の社会福祉協議会が運営)などを活用する ことになります。解答2:支援方針を検討する。

→ 正しい(認知症初期集中支援チームの役割)

認知症初期集中支援チームは、医師や看護師、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)などの専門職がチームを組み、支援の方針を検討する役割を担っています。Bさんの場合も、「どのような支援が必要か」を検討することが最も重要な支援となります。解答3:居宅サービス計画書を作成する。

→ 誤り(ケアマネジャーの業務)

居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が行う業務 です。認知症初期集中支援チームは、ケアプランを作成する機関ではなく、どのような支援が必要かを検討し、ケアマネジャーや地域の支援機関と連携する 役割を担います。解答4:介護保険サービスを契約する。

→ 誤り(本人または家族が行う)

介護保険サービスの契約は、本人またはその家族が事業者と直接契約する必要があります。認知症初期集中支援チームは、どのようなサービスが必要かを検討し、介護サービスの導入を支援することはできますが、直接契約を代行することはありません。解答5:法定後見を行う。

→ 誤り(家庭裁判所が決定する制度)

法定後見(成年後見制度)は、家庭裁判所が選任した成年後見人が行う制度 であり、認知症初期集中支援チームが直接後見を行うことはありません。必要があれば、家庭裁判所に申立てをするよう助言することはありますが、チームの業務範囲外です。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域:こころとからだのしくみ>障害の理解

問題49

次のうち, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health: 国際生活機能分類) の社会(人生) レベルに該当するものとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 心身機能・身体構造

2 活動

3 参加

4 機能障害

5 活動制限

解説:ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health: 国際生活機能分類) は、健康と生活機能に関する国際的な枠組みであり、個人の健康状態や障害を包括的に評価するための分類法 です。ICFは、個人の機能の状態を3つの主要なカテゴリ(心身機能・身体構造

活動参加)で評価します。これらはそれぞれ、身体的な健康状態(心身機能・身体構造)、日常生活の中での行動(活動)、そして社会との関わりや人生の中での役割(参加) に関連しています。各解答の解説は以下になります。解答1:心身機能・身体構造

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

これはICFの 「個人レベル」 に該当し、個人の身体機能や構造(例:筋力、視力、聴力など) に関する評価です。社会レベルとは関係ありません。解答2:活動

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

「活動」は、個人の能力に基づいた動作や行動の実施(例:歩く、話す、食事をするなど) に関するものです。これもICFの 個人レベル に該当し、社会的なレベルではありません。解答3:参加

→ 正しい(ICFの社会(人生)レベルに関連)

「参加」は、社会との関わり(仕事、教育、社会活動など)や、個人の社会生活における役割 を指します。これはまさに 社会(人生)レベル の評価に該当し、他者との関わり、社会における役割や貢献に関連しています。解答4:機能障害

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

「機能障害」は、心身機能や身体構造における問題を指し、個人レベルの評価項目 に含まれます。社会レベルではなく、個人の障害の評価です。解答5:活動制限

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

「活動制限」は、個人が日常生活で遂行できる活動の制限 を指します。これも 個人レベルの評価 であり、社会レベルの問題ではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 障害者のエンパワメントに関するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 障害のある人が障害のない人と同等に生活し、活動する社会を目指す。

2 専門職が主導し, 障害がある人は受動的に支援を受ける。

3 障害のある人が自らの能力や長所に気づき、課題に対応する。

4 障害のある人が, 主体性や人権が守られないことに耐える。

5 障害のある人が、医学的リハビリテーションを受ける。

解説:エンパワメント とは、自分自身の力を信じ、自己決定や自立を促進することを意味します。特に障害者のエンパワメントは、障害のある人が自身の能力や長所に気づき、課題に対応できるよう支援することに重点を置いています。エンパワメントを通じて、障害者は自らの力を引き出し、社会参加や自己実現を進めることが期待されます。各解答の解説は以下になります。解答1:心身機能・身体構造

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

これはICFの 「個人レベル」 に該当し、個人の身体機能や構造(例:筋力、視力、聴力など) に関する評価です。社会レベルとは関係ありません。解答2:活動

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

「活動」は、個人の能力に基づいた動作や行動の実施(例:歩く、話す、食事をするなど) に関するものです。これもICFの 個人レベル に該当し、社会的なレベルではありません。解答3:参加

→ 正しい(ICFの社会(人生)レベルに関連)

「参加」は、社会との関わり(仕事、教育、社会活動など)や、個人の社会生活における役割 を指します。これはまさに 社会(人生)レベル の評価に該当し、他者との関わり、社会における役割や貢献に関連しています。解答4:機能障害

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

「機能障害」は、心身機能や身体構造における問題を指し、個人レベルの評価項目 に含まれます。社会レベルではなく、個人の障害の評価です。解答5:活動制限

→ 誤り(ICFの個人レベルに関連)

「活動制限」は、個人が日常生活で遂行できる活動の制限 を指します。これも 個人レベルの評価 であり、社会レベルの問題ではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次のうち, クローン病 (Crohn disease) にみられる特徴的な症状として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 視力低下

2 栄養障害

3 咳嗽(がいそう)

4 運動失調

5 関節痛

解説:クローン病 (Crohn disease) は、消化管のどの部位にも炎症が生じる慢性の炎症性腸疾患 (IBD) です。主に小腸・大腸が侵され、以下のような特徴があります。・腸管の炎症による消化・吸収障害

→ 栄養障害が生じやすい(特に脂肪、タンパク質、ビタミン、ミネラルの吸収が低下する)・腹痛や下痢

→ 小腸・大腸に慢性的な炎症が続くため、腹痛や下痢を繰り返す・全身症状(発熱、体重減少、倦怠感など)

→ 慢性炎症が持続することで起こる・瘻孔(ろうこう)や狭窄

→ 炎症が進行すると、腸と腸、腸と皮膚などの間に「瘻孔(異常な交通路)」が形成される。また、炎症による瘢痕形成で腸管が狭窄し、腸閉塞のリスクもある。各解答の解説は以下になります。解答1:視力低下 → クローン病の特徴的な症状ではない。視力低下は糖尿病性網膜症や加齢黄斑変性などの疾患でみられる。

解答2:栄養障害 → 正解。小腸の炎症により栄養の吸収が低下し、体重減少や成長障害(小児の場合)を引き起こす。

解答3:咳嗽(がいそう) → クローン病は消化管の病気であり、呼吸器症状は基本的にみられない。咳嗽は肺炎や気管支喘息などの呼吸器疾患で多い。

解答4:運動失調 → 小脳や神経系の障害による症状であり、クローン病とは関連が薄い。

解答5:関節痛 → クローン病の合併症として関節炎が生じることはあるが、特徴的な症状とは言えない(頻度は高くない)。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 遂行機能障害の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 些細(ささい)なことですぐに興奮して怒鳴る。

2 新しい知識を覚えることが困難である。

3 ぼんやりして周囲に注意を向け続けることが困難である。

4 行動を計画して実行することが困難である。

5 言葉の表出や理解が困難である。

解説:遂行機能障害(executive dysfunction)とは、目標を設定し、それを達成するために計画を立て、適切に行動を実行する能力が低下する障害です。主に前頭葉(特に前頭前野)の損傷や機能低下によって引き起こされます。

遂行機能が障害されると、以下のような問題が生じます。

・計画を立てられない

・物事の優先順位をつけられない

・状況の変化に応じて柔軟に対応できない

・目標に向かって行動を続けることができない各解答の解説は以下になります。解答1:些細なことで興奮し怒鳴る

→ これは 情動調節障害(感情失禁や衝動性の問題)に関連し、前頭葉の障害によることもありますが、「遂行機能障害」の特徴とは言えません。解答2:新しい知識を覚えることが困難である

→ これは 記憶障害(特に前向性健忘)に関する症状であり、遂行機能障害とは異なります。アルツハイマー型認知症などでよくみられます。解答3:ぼんやりして周囲に注意を向け続けることが困難である

→ これは 注意障害(持続的注意や選択的注意の低下)の特徴であり、遂行機能障害とは区別されます。注意欠陥・多動性障害(ADHD)などでよくみられます。解答4:行動を計画して実行することが困難である

→ 正解。遂行機能障害の中核的な症状です。解答5:言葉の表出や理解が困難である

→ これは 失語症(特にブローカ失語やウェルニッケ失語)に関するものであり、遂行機能障害とは異なります。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

視覚障害の特徴と視覚障害者の生活支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ロービジョンは、視覚情報をまったく得られない状態である。

2 中途視覚障害者は、先天性の障害に比べて障害を受容しやすい。

3 白杖(はくじょう)には,視覚に障害があることを周囲に知らせる役目がある。

4 視覚障害を補うために,ペットの犬と一緒に外出する。

5 視覚障害者は,ガイドヘルパーの利用はできない。

解説:視覚障害とは、目の疾患や外傷などによって視力や視野に障害が生じ、日常生活に影響を及ぼす状態を指します。視覚障害者の生活支援には、点字、音声案内、白杖、ガイドヘルパー、盲導犬 などさまざまな方法があります。杖(はくじょう) は、視覚障害者が使用する杖で、周囲の障害物を確認したり(歩行の補助)、視覚に障害があることを周囲に知らせる(周囲の人が配慮しやすくなる)役割を持ちます。各解答の解説は以下になります。解答1:ロービジョンは、視覚情報をまったく得られない状態である。

→ 誤り。

・ロービジョン(Low Vision) とは、視覚が部分的に低下している状態のことで、視覚情報を完全に失っているわけではない。

・視力矯正をしても日常生活に支障をきたすが、視覚を一部活用できる場合がある。

・対応として拡大読書器や遮光眼鏡などの補助具が使われる。解答2:中途視覚障害者は、先天性の障害に比べて障害を受容しやすい。

→ 誤り。

・中途視覚障害者(後天的に視覚を失った人)は、障害を受容するのに時間がかかることが多い。

・以前は視力を頼りにしていたため、視覚を失うことで大きなストレスや心理的負担を抱える。

・一方、先天性の視覚障害者は視覚に頼らない生活に慣れているため、障害の受容は比較的スムーズな場合が多い。解答3:白杖には、視覚に障害があることを周囲に知らせる役目がある。

→ 正しい。(解説済み)解答4:視覚障害を補うために、ペットの犬と一緒に外出する。

→ 誤り。

・視覚障害者が利用する犬は 盲導犬(ガイドドッグ) であり、ペットの犬とは異なる。

・盲導犬は特別な訓練を受け、視覚障害者の歩行を補助する役割を担う。

・ペットの犬は盲導犬のような訓練を受けていないため、視覚障害の補助にはならない。解答5:視覚障害者は、ガイドヘルパーの利用はできない。

→ 誤り。

・視覚障害者は ガイドヘルパー(同行援護)を利用できる。

・ガイドヘルパーは視覚障害者の外出時に同行し、歩行のサポートや情報提供を行う。

・視覚障害者の自立した生活を支援する重要な制度の一つである。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

A さん (76歳,女性) は, パーキンソン病 (Parkinson disease) と診断され,日常生活動作(Activities of Daily Living: ADL) は、車いすやベッド上で全介助である。 最近, 食事に時間がかかって嫌がるようになり, かすれ声が目立つようになった。 次のうち、現在のAさんに対して介護福祉職が留意すべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 安静時振戦

2 筋固縮

3 仮面様顔貌

4 誤嚥(ごえん)

5 便秘

解説:パーキンソン病 (Parkinson disease) は、中脳の黒質にあるドーパミン神経の変性によって運動機能が障害される進行性の神経変性疾患です。◆主な症状(運動症状)

1.安静時振戦(じっとしているときに手や足が震える)

2.筋固縮(筋肉がこわばる)

3.寡動・無動(動作が遅くなる、表情が乏しくなる)

4.姿勢反射障害(転びやすくなる)◆非運動症状

・認知機能障害(認知症を合併することがある)

・便秘

・嗅覚障害

・うつ症状

・自律神経障害(低血圧、排尿障害など)Aさんの状態から考えられる問題点は以下になります。

・食事に時間がかかる → 咀嚼・嚥下機能の低下が考えられる

・かすれ声が目立つ → 声帯の運動低下(発声機能の低下)が考えられる

・全介助が必要 → 病気が進行している状態パーキンソン病が進行すると、嚥下機能(飲み込む力)が低下し、誤嚥(ごえん)を起こしやすくなる。嚥下障害が進行すると、誤嚥性肺炎のリスクが高まり、命に関わることもあるため、特に注意が必要なので、Aさんに対して介護福祉職が最も留意すべきことは 「4 誤嚥」 となります。各解答の解説は以下になります。解答1:安静時振戦(じっとしているときに手や足が震える)

→ パーキンソン病の代表的な症状ですが、進行すると振戦は目立たなくなることが多い。また、今回のAさんの食事の問題とは直接関係がないため、不適切。

解答2:筋固縮(筋肉のこわばり)

→ パーキンソン病の症状の1つであり、動作がぎこちなくなる原因。しかし、今回のケースで特に問題となるのは嚥下障害のため、最も適切とは言えない。

解答3:仮面様顔貌(かめんようがんぼう)(表情が乏しくなる)

→ パーキンソン病では顔の筋肉の動きが減り、表情が乏しくなることがある。しかし、食事の時間がかかることやかすれ声との関連は薄いため、最も適切な選択肢ではない。

解答4:誤嚥(ごえん)(飲み込む力が低下し、食べ物が気管に入る)

→ 正解。

・食事に時間がかかる → 嚥下機能の低下が疑われる

・かすれ声が目立つ → 声帯の動きが低下し、誤嚥のリスクが高まっている可能性がある

・誤嚥性肺炎のリスクが高いため、食事介助時の工夫(とろみをつける、姿勢を調整する、食事中の声かけを行うなど)が重要

解答5:便秘

→ パーキンソン病では自律神経の障害により便秘になりやすいが、今回のケースでは食事の問題やかすれ声の方が優先度が高いため、最も適切とは言えない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

聴覚障害者の特徴や支援の方法に関する次の記述のうち, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 要約筆記によって意思疎通を補う。

2 軽度の聴覚障害を「ろう」という。

3 フラッシュベルは周囲の音を増幅させて伝える。

4 手話は意思の伝達に役立たない。

5 両耳の聴力レベルが40dBで身体障害者手帳が交付される。

解説:聴覚障害者の支援には、手話、要約筆記、筆談、補聴器、人工内耳 などさまざまな方法がありますが、要約筆記は、聴覚障害者が話の内容を理解できるように、話し手の内容を短くまとめて文字で伝える支援方法です。各解答の解説は以下になります。解答1:要約筆記によって意思疎通を補う。

→ 正しい。(解説済み)解答2:軽度の聴覚障害を「ろう」という。

→ 誤り。

「ろう(ろう者)」は一般的に重度の聴覚障害(90dB以上)を指す。

軽度難聴(25〜40dB)や中等度難聴(40〜70dB)の人は「難聴者」と呼ばれることが多い。解答3:フラッシュベルは周囲の音を増幅させて伝える。

→ 誤り。

フラッシュベル(光ベル)は 音ではなく、光の点滅で来客や電話の着信を知らせる装置。

音を増幅するのは「補聴器」や「集音器」 であり、フラッシュベルの機能ではない。解答4:手話は意思の伝達に役立たない。

→ 誤り。

手話は視覚的な言語として、聴覚障害者の意思伝達に非常に役立つ。

ろう者の間では、手話が第一言語として使われることもある。解答5:両耳の聴力レベルが40dBで身体障害者手帳が交付される。

→ 誤り。

身体障害者手帳の交付基準(聴覚障害)は 両耳の聴力レベルが70dB以上 または 一部の補助機能が著しく制限される場合 など。

40dBは中等度難聴であり、単独では手帳交付の基準には該当しない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

Bさん (24歳 男性) は, 母親と二人暮らしで, 小学生のときに注意欠陥多動性障害と疑われていた。 Bさんは、最近になって昼夜を問わずゲームを続け, 朝起きられずにアルバイトを無断で休むことが増えた。 次のうち、Bさんの母親が相談する機関として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ハローワーク (公共職業安定所)

2 難病情報センター

3 認知症カフェ

4 放課後等デイサービス

5 発達障害者支援センター

解説:Bさんは 小学生のときに注意欠陥多動性障害(ADHD)の疑いがあった という背景があり、現在 昼夜逆転し、アルバイトを無断欠勤するなどの生活の乱れがみられる。ADHDは成長とともに症状が変化し、成人期には「不注意」や「衝動的な行動」が目立つ場合がある。また、ゲームへの過度な依存や生活リズムの崩れもADHDに関連することがある。発達障害者支援センター は、ADHD、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)などの発達障害に関する相談や支援を提供する専門機関 であり、Bさんの母親が相談する機関として最も適切。したがって、正解は 「5 発達障害者支援センター」 となります各解答の解説は以下になります。解答1:ハローワーク(公共職業安定所)

→ 誤り。

就職や職業訓練の支援を行う機関であり、発達障害の専門的な相談窓口ではない。

Bさんの現状では、まず発達障害の特性や生活リズムの改善に関する支援を受ける方が優先。解答2:難病情報センター

→ 誤り。

難病に関する情報提供や支援を行う機関であり、発達障害とは関連がない。

解答3:認知症カフェ

→ 誤り。

認知症の人やその家族のための交流の場であり、Bさんの状況とは無関係。

解答4:放課後等デイサービス

→ 誤り。

主に障害のある児童(小学生〜高校生)を対象にした支援施設であり、Bさん(24歳)は対象外。

解答5:発達障害者支援センター

→ 正しい。(解説済み)

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 「障害者差別解消法」 の合理的配慮に沿った対応として最も適切なものを1つ選びなさい。

1 車いすの身体障害者から, 陳列棚にある商品を見せてほしいと言われたが, 口頭で商品を説明した。

2 聴覚障害者の手話による注文がわからなかったので, 最も人気のあるメニューを出した。

3 盲導犬を連れた視覚障害者が来店したが, 動物嫌いの客から苦情を言われると思い, 犬は店の中に入れないように頼んだ。

4 役所に相談に来た精神障害者から、多くの人の中だと不安になると言われたため、 帰宅してもらった。

5 知的障害者から申し出があったので、会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して, 事前に口頭で説明した。

(注) 「障害者差別解消法」とは, 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

のことである。

解説:「障害者差別解消法」(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害者が社会の中で平等に生活し、活動できるようにすることを目的とした法律 です。この法律では、以下の2つの対応を求めています。1.不当な差別的取扱いの禁止

・障害を理由に正当な理由なくサービスを拒否するなどの行為を禁止。2.合理的配慮の提供

・障害者が困っていることに対して、負担が重すぎない範囲で対応すること。

・例:「資料をわかりやすくする」「移動を手助けする」など。

選択肢5は、知的障害者に対して「わかりやすい言葉で資料を作成し、口頭で説明する」という合理的配慮を行っているため、最も適切な対応なので、正解は「5」 となります。各解答の解説は以下になります。解答1:車いすの身体障害者から、陳列棚にある商品を見せてほしいと言われたが、口頭で商品を説明した。

→ 誤り。

・車いすの人は「実際に商品を見たい」と希望しているのに、口頭での説明だけでは合理的配慮にならない。

・正しい対応:商品を手に取って見られるようにする、店員が商品を持って近くで見せるなどの配慮が必要。解答2:聴覚障害者の手話による注文がわからなかったので、最も人気のあるメニューを出した。

→ 誤り。

・本人の希望を無視して勝手にメニューを決めるのは「不当な差別的取扱い」にあたる可能性がある。

・正しい対応:筆談やメニュー表を指さしながらコミュニケーションをとる。

解答3:盲導犬を連れた視覚障害者が来店したが、動物嫌いの客から苦情を言われると思い、犬は店の中に入れないように頼んだ。

→ 誤り。

・盲導犬は「身体障害者補助犬法」により、飲食店や公共施設への同伴が認められている。

・正しい対応:盲導犬の受け入れを認める。動物が苦手な客には別の席を案内するなどの工夫をする。

解答4:役所に相談に来た精神障害者から、多くの人の中だと不安になると言われたため、帰宅してもらった。

→ 誤り。

・相談に来た人を追い返すのは「不当な差別的取扱い」 に該当する。

・正しい対応:個室や静かな場所に案内するなど、不安を軽減する工夫をする。

解答5:知的障害者から申し出があったので、会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して、事前に口頭で説明した。

→ 正しい。(解説済み)

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

レスパイトケアの望ましいあり方に関する記述として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 障害者はサービスを利用せずに生活するべきである。

2 利用中、家族は自宅で休まなくてはならない。

3 家族が障害者を預けて旅行に行くことは認められない。

4 家族の休息が目的なので, 障害者の施設利用は宿泊に限定される。

5 家族が休息している間も, 障害者が自分らしく過ごせるようにする。

解説:レスパイトケア(Respite Care)とは、介護者(主に家族)の負担軽減を目的とした一時的な支援サービスのこと です。

「Respite(レスパイト)」は「一時的な休息」という意味があり、家族が心身をリフレッシュし、介護を続けられるよう支援することが目的です。レスパイトケアでは、家族の休息だけでなく、障害者本人が安心して快適に過ごせることも重要 です。したがって、「家族が休息している間も、障害者が自分らしく過ごせるようにする」 という選択肢5が最も適切と言えます。各解答の解説は以下になります。解答1:障害者はサービスを利用せずに生活するべきである。

→ 誤り。

障害者や介護をする家族の負担を軽減するために、サービスの利用は重要。

必要な支援を受けながら、自立した生活を送ることが望ましい。解答2:利用中、家族は自宅で休まなくてはならない。

→ 誤り。

レスパイトケアの目的は、家族が自由に休息をとること であり、休む場所は限定されない。

例えば、外出したり、友人と過ごしたりすることも含まれる。解答3:家族が障害者を預けて旅行に行くことは認められない。

→ 誤り。

介護者が旅行に行くこともレスパイトケアの目的の一つ であり、認められる。

家族がリフレッシュすることで、より良い介護ができるようになる。解答4:家族の休息が目的なので、障害者の施設利用は宿泊に限定される。

→ 誤り。

レスパイトケアには宿泊だけでなく、短時間の利用(デイサービスなど)もある。

例えば、日中だけ施設で過ごすデイサービスやショートステイなど、さまざまな形態がある。解答5:家族が休息している間も、障害者が自分らしく過ごせるようにする。

→ 正しい。(解説済み)

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域: 医療的ケア>医療的ケア

問題59

次の記述のうち, 成人に対する救急蘇生法での胸骨圧迫の方法として最も適切なものを1つ選びなさい。

1 呼吸が確認できない場合は、すぐに圧迫を始める。

2 圧迫する部位は,胸骨の左側である。

3 実施者の両手を重ねて, 指先で圧迫する。

4 圧迫の深さは,胸が10cm 沈むようにする。

5 1分間に60回を目安に圧迫する。

解説:成人に対する救急蘇生法(心肺蘇生:CPR)の胸骨圧迫(心臓マッサージ)の基本手順 は、「CABの順序」 に従います。C(Circulation:循環) → 胸骨圧迫を優先

A(Airway:気道確保)

B(Breathing:人工呼吸)

心停止の疑いがある場合、まずは胸骨圧迫を最優先で行う。呼吸が確認できない場合は、すぐに圧迫を開始するのが適切な対応です。各解答の解説は以下になります。解答1:呼吸が確認できない場合は、すぐに圧迫を始める。

→ 正しい。

・救急蘇生では、まず反応と呼吸を確認し、呼吸がなければ直ちに胸骨圧迫を開始する。

・特に、心停止の場合は 「胸骨圧迫の遅れが命に関わる」 ため、迅速な対応が求められる。解答2:圧迫する部位は、胸骨の左側である。

→ 誤り。

・胸骨圧迫の位置は 「胸の中央(胸骨の下半分)」 であり、左側ではない。解答3:実施者の両手を重ねて、指先で圧迫する。

→ 誤り。

・正しい方法は、両手を重ねて「手のひらの付け根(手根部)」で圧迫すること。

・指先で押すと力が十分に加わらず、効果的な圧迫ができない。解答4:圧迫の深さは、胸が10cm沈むようにする。

→ 誤り。

・正しい圧迫の深さは約5cm(最低でも5cm、最大でも6cm)。

・10cmの圧迫は深すぎて危険(肋骨骨折や内臓損傷のリスク)。

解答5:1分間に60回を目安に圧迫する。

→ 誤り。

・適切な圧迫回数は「1分間に100~120回」。

・60回では少なすぎて、心臓が十分な血液を送り出せない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 痰を喀出する仕組みに関するものとして, 正しいものを1つ選びなさい。

1 呼吸器官の内部は乾燥した状態になっている。

2 気管の内部の表面には絨毛(じゅうもう)があり,分泌物の侵入を防いでいる。

3 分泌物は, 咽頭で吸収される。

4 痰(たん)は, 咳(せき)や咳払い(せきばら)によって排出される。

5 咳(せき)は, 下垂体(せきちゅうすう)にある咳中枢によっておこる反射運動である。

解説:痰(たん)の喀出(かくしゅつ)の仕組み は、呼吸器系の防御機構の一部です。

痰は、気道の分泌物(粘液)や異物(細菌、ウイルス、ほこりなど)が気道上皮の線毛運動によって咽頭へ運ばれ、咳や咳払いによって口から排出される。各解答の解説は以下になります。解答1:呼吸器官の内部は乾燥した状態になっている。

→ 誤り。

・気道の内側は 粘液で覆われており、適度な湿度が保たれている。

・乾燥すると異物排除機能が低下し、感染症のリスクが高まる。解答2:気管の内部の表面には絨毛(じゅうもう)があり、分泌物の侵入を防いでいる。

→ 誤り。

・気道の内側には 線毛(せんもう) という細かい毛があり、粘液とともに異物を喉へ運ぶ役割を持つ。

・「絨毛(じゅうもう)」は小腸などの消化器系にある構造で、吸収を助けるもの。解答3:分泌物は、咽頭で吸収される。

→ 誤り。

・気道の分泌物(痰)は、咽頭で吸収されるのではなく、咳や嚥下(飲み込む)によって排出される。

・一部は胃に飲み込まれ、胃酸で処理されることもある。解答4:痰(たん)は、咳(せき)や咳払い(せきばら)によって排出される。

→ 正しい。(解説済み)解答1:咳(せき)は、下垂体(せきちゅうすう)にある咳中枢によっておこる反射運動である。

→ 誤り。

・咳を引き起こす 「咳中枢」 は 延髄(えんずい) にある。

・下垂体(かすいたい)はホルモンを分泌する部位であり、咳とは関係がない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 介護福祉士が行う口腔内(こうくうない)の喀痰吸引(かくたんきゅういん)の方法として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 吸引圧は、利用者の体調によって介護福祉士が決める。

2 吸引圧をかけた状態で, 吸引チューブを挿入する。

3 口蓋垂まで吸引チューブを挿入する。

4 吸引チューブを回転させながら痰(たん)を吸引する。

5 吸引後は洗浄水を吸引し, 清浄綿でチューブを拭く。

解説:介護福祉士が行う口腔内の喀痰吸引は、患者の気道から痰を吸引するための方法であり、適切な吸引方法を守ることが非常に重要です。

吸引操作には、感染予防、圧の管理、チューブ挿入の深さや時間の制御が求められます。正しい手順を踏むことで、利用者に負担をかけず、効率的に痰を取り除くことができます。各解答の解説は以下になります。解答1:吸引圧は、利用者の体調によって介護福祉士が決める。

→ 誤り。

・吸引圧は、あらかじめ定められた基準に基づいて設定する必要があり、体調に合わせて介護福祉士が自由に決めることはありません。

・吸引圧が強すぎると、気道を傷つける恐れがあります。解答2:吸引圧をかけた状態で、吸引チューブを挿入する。

→ 誤り。

・吸引圧は、吸引チューブを挿入後に適切な位置で開始するべきであり、挿入時に圧をかけると、無駄に圧がかかり過ぎる恐れがある。解答3:口蓋垂まで吸引チューブを挿入する。

→ 誤り。

・吸引チューブは、口蓋垂(のどの奥)より手前の位置に挿入するべきです。

・深すぎる挿入は、誤嚥や気道損傷の原因となることがあります。解答4:吸引チューブを回転させながら痰(たん)を吸引する。

→ 正しい。

・吸引チューブを回転させながら吸引することで、痰がチューブに絡みつきやすくなり、より効率的に痰を取り除くことができる。

・回転させる動作は、吸引時に痰をスムーズに吸い取るために有効な技術です。解答5:吸引後は洗浄水を吸引し、清浄綿でチューブを拭く。

→ 誤り。

・吸引後のチューブは洗浄し、適切に消毒する必要があるが、洗浄水を吸引するという方法は適切ではありません。

・チューブは専用の方法で消毒し、乾燥させてから保管することが求められます。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち、消化器症状の説明として,正しいものを1つ選びなさい。

1 腹部膨満感は, 腹部が張る感覚のことである。

2 しゃっくり(吃逆/きつぎゃく) は、胸膜の刺激で起こる現象である。

3 胸やけは、飲食物による食道の熱傷のことである。

4 げっぷ (気)は、咽頭にたまった空気が排出されることである。

5 嘔気(おうき)は、胃や腸の内容物が, 食道を逆流して口外に吐き出されることである。

解説:消化器症状に関する理解が必要です。ここでは、腹部膨満感などの症状を正しく捉えることが重要です。各解答の解説は以下になります。解答1:腹部膨満感は、腹部が張る感覚のことである。

→ 正しい。

・腹部膨満感は、実際に腹部が膨れたように感じること、または腸内ガスの蓄積や消化不良によって腹部が張る感覚を指します。

・この症状は、腸管内にガスが溜まったり、便秘や消化不良などで感じられることがあります。解答2:しゃっくり(吃逆/きつぎゃく) は、胸膜の刺激で起こる現象である。

→ 誤り。

・しゃっくりは、横隔膜の不随意な収縮によって発生する現象であり、胸膜ではなく横隔膜が関与します。

・しゃっくりは、食べ過ぎや急激な温度変化などで起こることがあります。解答3:胸やけは、飲食物による食道の熱傷のことである。

→ 誤り。

・胸やけは、胃酸が食道に逆流することによって起こる不快感であり、食道の熱傷が原因ではありません。

・胸やけは、逆流性食道炎と関係が深い症状です。解答4:げっぷ (気)は、咽頭にたまった空気が排出されることである。

→ 誤り。

・げっぷは、胃に溜まった空気が食道を通り、口から排出されることです。

・これが咽頭にたまった空気ではなく、胃に溜まる空気が関与します。解答5:嘔気(おうき)は、胃や腸の内容物が、食道を逆流して口外に吐き出されることである。

→ 誤り。

・嘔気(おうき)は、吐き気のことであり、実際に吐き出すことは嘔吐と言います。

・嘔気は、吐き気を感じる状態であり、吐き出すことは含まれません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

Aさん (80歳 女性) は, 脳梗塞 (cerebral infarction) の後遺症で左片麻痺があり, 介護老人保健施設に入所して在宅復帰に向けた訓練をしている。 嚥下障害もあるため、 経鼻経管栄養による栄養摂取をしているが, 経口摂取できないことでイライラしてチューブを抜去したことがある。 医師からは一時的な治療であると説明を受けて同意していた。経管栄養中に介護福祉士が訪室すると,チューブを触りながら, 「自分の口から食べたいから,このチューブを抜いてほしい。 見た目も良くない」と訴えがあった。 看護師に連絡し, チューブが抜けていないことを確認してもらった。このときのAさんへの介護福祉士の対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。

2 経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。

3 医師や看護師にAさんの思いを伝える。

4 Aさんに胃ろうの造設を提案する。

5 Aさんに経口摂取を提案する。

解説:Aさんは経鼻経管栄養をしている状態であり、口から食べたいという気持ちが強いようです。このような場合、介護福祉士の役割としては、Aさんの気持ちに寄り添いながら、適切なサポートを行うことが重要です。また、医療面での判断は医師や看護師が行うべきため、Aさんの思いを医師や看護師に伝えることが最も適切な対応となります。各解答の解説は以下になります。解答1:チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。

→ 誤り。

・Aさんがイライラしてチューブを抜こうとしている状況ですが、手を固定することは逆効果になり、Aさんの心理的なストレスを高める可能性があります。

・そのため、無理に手を固定するのではなく、Aさんの気持ちを尊重し、医療スタッフに相談することが重要です。解答2:経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。

→ 誤り。

・滴下速度の調整は医師の指示に基づいて行うべきものであり、介護福祉士が自己判断で行うべきではありません。

・Aさんが早く経管栄養を終えたがっているかもしれませんが、適切な栄養摂取を確保するためには、医師や看護師と連携を取ることが大切です。解答3:医師や看護師にAさんの思いを伝える。

→ 正しい。

・Aさんの希望(口から食べたいという気持ち)を医師や看護師に伝え、適切な対応を検討してもらうことが最も重要です。

・介護福祉士としては、医療チームにAさんの思いを伝えることが、患者中心のケアを提供するために必要です。解答4:Aさんに胃ろうの造設を提案する。

→ 誤り。

・胃ろうの造設は、医師の判断とAさんの状態に基づいて決定されるべきです。

・介護福祉士が患者に対して胃ろうの提案をすることは、医療行為に関わる部分であり、適切ではありません。解答1:Aさんに経口摂取を提案する。

→ 誤り。

・Aさんが経口摂取をしたいという希望は理解できますが、現在の嚥下障害の状態では安全に経口摂取を行うことができません。

・経口摂取が可能かどうかは、医師や看護師による評価が必要であり、介護福祉士が提案するべきではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

Aさん (80歳 女性) は, 脳梗塞 (cerebral infarction) の後遺症で左片麻痺があり, 介護老人保健施設に入所して在宅復帰に向けた訓練をしている。 嚥下障害もあるため、 経鼻経管栄養による栄養摂取をしているが, 経口摂取できないことでイライラしてチューブを抜去したことがある。 医師からは一時的な治療であると説明を受けて同意していた。経管栄養中に介護福祉士が訪室すると,チューブを触りながら, 「自分の口から食べたいから,このチューブを抜いてほしい。 見た目も良くない」と訴えがあった。 看護師に連絡し, チューブが抜けていないことを確認してもらった。このときのAさんへの介護福祉士の対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。

2 経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。

3 医師や看護師にAさんの思いを伝える。

4 Aさんに胃ろうの造設を提案する。

5 Aさんに経口摂取を提案する。

解説:Aさんは経鼻経管栄養をしている状態であり、口から食べたいという気持ちが強いようです。このような場合、介護福祉士の役割としては、Aさんの気持ちに寄り添いながら、適切なサポートを行うことが重要です。また、医療面での判断は医師や看護師が行うべきため、Aさんの思いを医師や看護師に伝えることが最も適切な対応となります。各解答の解説は以下になります。解答1:チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。

→ 誤り。

・Aさんがイライラしてチューブを抜こうとしている状況ですが、手を固定することは逆効果になり、Aさんの心理的なストレスを高める可能性があります。

・そのため、無理に手を固定するのではなく、Aさんの気持ちを尊重し、医療スタッフに相談することが重要です。解答2:経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。

→ 誤り。

・滴下速度の調整は医師の指示に基づいて行うべきものであり、介護福祉士が自己判断で行うべきではありません。

・Aさんが早く経管栄養を終えたがっているかもしれませんが、適切な栄養摂取を確保するためには、医師や看護師と連携を取ることが大切です。解答3:医師や看護師にAさんの思いを伝える。

→ 正しい。

・Aさんの希望(口から食べたいという気持ち)を医師や看護師に伝え、適切な対応を検討してもらうことが最も重要です。

・介護福祉士としては、医療チームにAさんの思いを伝えることが、患者中心のケアを提供するために必要です。解答4:Aさんに胃ろうの造設を提案する。

→ 誤り。

・胃ろうの造設は、医師の判断とAさんの状態に基づいて決定されるべきです。

・介護福祉士が患者に対して胃ろうの提案をすることは、医療行為に関わる部分であり、適切ではありません。解答5:Aさんに経口摂取を提案する。

→ 誤り。

・Aさんが経口摂取をしたいという希望は理解できますが、現在の嚥下障害の状態では安全に経口摂取を行うことができません。

・経口摂取が可能かどうかは、医師や看護師による評価が必要であり、介護福祉士が提案するべきではありません。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

<領域: 介護> 介護の基本

問題64

介護福祉に関連する法律に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。

1 「高齢者虐待防止法」は, 福祉六法の1つである。

2「障害者総合支援法」は, 障害者基本計画の策定を義務づけている。

3 社会福祉法によって, 社会福祉士の定義が規定されている。

4 介護保険法は,国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を設けている。

5 医師法によって、 介護福祉の業務の一部として医行為が認められている。

(注)1 「高齢者虐待防止法」とは, 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」のことである。 2「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律」のことである。

解説:各解答の解説は以下になります。解答1:「高齢者虐待防止法」は、福祉六法の1つである。 → ✕

・福祉六法とは、「生活保護法」「児童福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「老人福祉法」の6つを指す。

・「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」は福祉六法には含まれない。解答2:「障害者総合支援法」は、障害者基本計画の策定を義務づけている。 → ✕

・「障害者基本計画」の策定を義務づけているのは「障害者基本法」であり、「障害者総合支援法」ではない。解答3:社会福祉法によって、社会福祉士の定義が規定されている。 → ✕

・社会福祉士の定義は「社会福祉士及び介護福祉士法(社福士法)」に規定されている。

・「社会福祉法」は社会福祉事業の基本的な枠組みを定めた法律であり、社会福祉士の定義は含まれない。解答4:介護保険法は、国民の共同連帯の理念に基づいて介護保険制度を設けている。 → 〇(正解)

・介護保険制度は「国民の共同連帯の理念」に基づき、社会全体で支える仕組みとして運営されている。

・40歳以上の人が保険料を負担し、要介護者が介護サービスを受けられる仕組みになっている。解答5:医師法によって、介護福祉の業務の一部として医行為が認められている。 → ✕

・医師法では、医行為(診断・治療・投薬など)は原則として医師のみが行えるとされている。

・介護福祉士は「医行為」を行うことはできず、一定の条件下で「医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養など)」のみが認められている。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち, 適切なものを1つ選びなさい。

1 資質向上のために, 5年に1回, 資格更新研修を受けなければならない。

2 社会福祉士の業務を介護福祉士が行うことは禁じられている。

3 介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない。

4 介護福祉士は, その業を辞した後は秘密保持義務が解除される。

5 介護福祉士国家試験に合格した日から, 介護福祉士を名乗ることができる。

解説:各解答の解説は以下になります。解答1:資質向上のために、5年に1回、資格更新研修を受けなければならない。 → ✕

「社会福祉士及び介護福祉士法」では、介護福祉士・社会福祉士に資格更新制度はない。

ただし、資質向上のために研修を受けることは推奨されている。解答2:社会福祉士の業務を介護福祉士が行うことは禁じられている。 → ✕

介護福祉士と社会福祉士はそれぞれ異なる資格であり、業務の内容も異なるが、「介護福祉士が社会福祉士の業務を行うことが法律で禁じられているわけではない」。

ただし、専門的な相談援助業務などは適切な資格を持つ人が行うべきとされる。解答3:介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない。 → 〇(正解)

「社会福祉士及び介護福祉士法」第44条において、「介護福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはならない」と規定されている。解答4:介護福祉士は、その業を辞した後は秘密保持義務が解除される。 → ✕

「社会福祉士及び介護福祉士法」第46条により、介護福祉士は業務上知り得た秘密を、業務を辞めた後も漏らしてはならないとされている。

秘密保持義務は、生涯にわたって課される。解答5:介護福祉士国家試験に合格した日から、介護福祉士を名乗ることができる。 → ✕

介護福祉士は、国家試験に合格しただけでは名乗ることはできない。

「介護福祉士登録」を行い、正式に登録された後に初めて「介護福祉士」として名乗ることができる(「社会福祉士及び介護福祉士法」第42条)。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

A さん (75歳, 女性) は, 3か月前に,血管性認知症 (vascular dementia) を発症し、軽度の左片麻痺(ひだりかたまひ)で杖歩行(つえほこう)となり, 要介護3と認定された。 Aさんは、料理が大好きで、 娘と一緒に食事を作ることを楽しみに生活していた。 1か月前から認知症 (dementia) が進行し, ユニット型介護老人福祉施設に入所した。 Aさんは夕方になると,「ご飯の支度をしないといけないから帰ります」と言いながら、興奮して歩き回る様子がみられるようになった。 Aさんへの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 居室に鍵をかけて, 自室で過ごしてもらう。

2 介護福祉職と一緒に,夕食の準備をしてもらう。

3 杖(つえ)を預かり, 低めの丸椅子に座ってもらう。

4 介護福祉職の判断で, 向精神薬を服用してもらう。

5 ここがAさんの自宅であることを理解してもらう。

解説:Aさんは血管性認知症を発症し、夕方になると「ご飯の支度をしないといけない」と興奮して歩き回る(= 夕暮れ症候群・ソワソワした行動が出現)。認知症の進行に伴い、今までの生活習慣や役割を継続しようとする行動がみられる。このような場合、本人の思いを尊重しながら安全に活動できる環境を提供することが重要。各解答の解説は以下になります。解答1:居室に鍵をかけて、自室で過ごしてもらう。 → ✕(不適切)

無理に閉じ込めることは身体拘束にあたり、認知症の方の不安を増大させる可能性がある。

本人の行動の理由を理解し、安全に過ごせるような代替案を考えることが大切。解答2:介護福祉職と一緒に、夕食の準備をしてもらう。 → 〇(正解)

「料理が好きで、食事作りを楽しんでいた」というAさんの生活歴を尊重し、本人の役割を生かす対応ができる。

認知症の方にとって、なじみのある行動を続けることは安心感につながり、混乱を軽減する。

本人ができる範囲で安全に参加できるように配慮することが重要。解答3:杖を預かり、低めの丸椅子に座ってもらう。 → ✕(不適切)

杖を取り上げると移動の自由を奪い、転倒リスクを高める可能性がある。

低い丸椅子では立ち上がりにくく、かえって不安を感じることがある。解答4:介護福祉職の判断で、向精神薬を服用してもらう。 → ✕(不適切)

医師の指示なしに薬を服用させることは違法行為であり、介護福祉職にはその権限がない。

不安や興奮がみられる場合は、まず生活環境の調整や対応の工夫を行うことが優先される。解答5:ここがAさんの自宅であることを理解してもらう。 → ✕(不適切)

認知症の方に現実を押しつけるような対応(リアリティ・オリエンテーションの押しつけ)は、不安や混乱を増す可能性がある。

本人の思いに寄り添い、「共感的に対応する」ことが重要。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health: 国際生活機能分類) における 「参加」 と 「活動」 の2つが関連した, 認知症の人の支援 に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 若年性アルツハイマー型認知症 (dementia of the Alzheimer's type with early onset) があり、治療している。

2 認知症カフェに通い、体操をしている。

3 近所に住む長男が、 買物を代行している。

4 自宅にある広い庭を、バリアフリー化している。

5 見当識障害があり, GPS装置を身に着けている

解説:ICF(国際生活機能分類)は、「健康状態」だけでなく、「生活機能」や「社会との関わり」を包括的に捉える概念。その中で、「活動」と「参加」は以下のように定義されます。・「活動」:個人が特定の課題や行動を遂行すること(例:食事をする、歩く、文字を書く など)。

・「参加」:社会生活への関わり(例:仕事に行く、地域活動に参加する、趣味の集まりに行く など)。各解答の解説は以下になります。解答1:若年性アルツハイマー型認知症があり、治療している。 → ✕(不適切)

・「治療している」ことはICFにおける「健康状態」に該当するが、「活動」や「参加」には直接関係しない。解答2:認知症カフェに通い、体操をしている。 → 〇(正解)

・「体操をしている」=活動(体を動かす行為)。

・「認知症カフェに通う」=参加(地域の場に出向いて、他者と交流する)。

・「活動」と「参加」が関連している例として最も適切。解答3:近所に住む長男が、買物を代行している。 → ✕(不適切)

・買い物をしているのは長男であり、本人の「活動」や「参加」にはならない。解答4:自宅にある広い庭を、バリアフリー化している。 → ✕(不適切)

・環境の整備はICFにおける「環境因子」に該当し、「活動」や「参加」そのものではない。

解答5:見当識障害があり、GPS装置を身に着けている。 → ✕(不適切)

・GPS装置の使用は「環境因子」に該当し、「活動」や「参加」には直接関係しない。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, 介護保険制度における訪問介護員(ホームヘルパー)が行うサービス内容として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者が大切にしている庭の植木に、水やりをする。

2 利用者が長年飼っている猫のペットフードを購入してくる。

3 掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に,寝室をほうきで掃除する。

4 利用者と一緒に, 近所のラーメン屋に行く。

5 利用者のクレジットカードを預かって, 買物を代行する。

解説:介護保険制度における訪問介護員(ホームヘルパー)のサービス内容は、大きく分けて以下の2種類があります。1.身体介護(食事・入浴・排泄の介助など)

2.生活援助(掃除・洗濯・調理・買い物など、日常生活の援助)

ただし、利用者本人以外のための行為(ペットの世話・家族のための家事など)は訪問介護のサービス対象外です。また、金銭管理に関わる行為も禁止されています。各解答の解説は以下になります。解答1:利用者が大切にしている庭の植木に、水やりをする。 → ✕(不適切)

・庭の手入れは訪問介護のサービス対象外。

・訪問介護は、利用者の生活を直接支援する行為に限られるため、植木の水やりは認められない。解答2:利用者が長年飼っている猫のペットフードを購入してくる。 → ✕(不適切)

・ペットの世話やエサの購入は、訪問介護の範囲外。

・訪問介護では、利用者本人の生活援助のみが対象となる。解答3:掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に、寝室をほうきで掃除する。 → 〇(正解)

・訪問介護の「生活援助」に該当(掃除の手伝い)。

・また、利用者と一緒に掃除することは「自立支援」の観点からも適切な対応。解答4:利用者と一緒に、近所のラーメン屋に行く。 → ✕(不適切)

・訪問介護では外出の付き添いは原則認められていない(外出介助は介護保険ではなく、別の支援サービスが必要)。

・ただし、「通院等乗降介助」など特定の場合には外出支援が行われることがある。

解答5:利用者のクレジットカードを預かって、買物を代行する。 → ✕(不適切)

・訪問介護では利用者の金銭管理や代理購入(特にクレジットカードや現金を預かる行為)は禁止。

・必要な買い物は、利用者が直接支払う形で行うか、別の支援を検討する必要がある。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち、介護従事者を守る法制度として,正しいものを1つ選びなさい。

1 労働安全衛生法では、年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。

2 労働者災害補償保険法では、労働時間、賃金、休暇などの労働条件を定めている。

3 環境基本法では、快適な職場環境の形成の促進を定めている。

4 介護休業は,対象家族1名につき、 毎年93日間を取得できる。

5 出生時育児休業は、子の出生後から8週間取得できる。

解説:介護従事者を守る法制度には、労働環境の安全や健康管理、休暇制度などが関係します。各選択肢について、該当する法律や規定を確認していきます。各解答の解説は以下になります。解答1:労働安全衛生法では、年に1回以上の健康診断を行うことを義務づけている。 → 〇(正解)

・労働安全衛生法(第66条)に基づき、事業者は常時雇用する労働者に対し、年1回以上の健康診断を実施する義務があります。

・特に深夜業務や特定の有害業務に従事する労働者には、追加の健康診断が義務付けられる場合もある。

・介護従事者は身体的負担が大きいため、健康診断は重要な安全対策の一環です。解答2:労働者災害補償保険法では、労働時間、賃金、休暇などの労働条件を定めている。 → ✕(不適切)

・労働時間、賃金、休暇などの労働条件を定めているのは「労働基準法」。

・労働者災害補償保険法(労災保険法)は、業務中の事故や通勤中のケガ・病気に対する補償制度を定める法律であり、労働条件の規定は含まれない。解答3:環境基本法では、快適な職場環境の形成の促進を定めている。 → ✕(不適切)

・環境基本法は、自然環境や公害問題に関する法律であり、職場環境に特化したものではない。

・快適な職場環境の形成は、労働安全衛生法の範囲に含まれる。解答4:介護休業は、対象家族1名につき、毎年93日間を取得できる。 → ✕(不適切)

・介護休業は、対象家族1人につき通算93日間取得できるが、「毎年」ではなく、生涯で1回限りの取得。

・つまり、一度93日取得すると、その後は同じ家族に対して介護休業を取得することはできない(ただし、分割取得は可能)。解答5:出生時育児休業は、子の出生後から8週間取得できる。 → ✕(不適切)

・2022年に改正された「育児・介護休業法」により、新設された「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能。

・つまり、「8週間取得できる」という記述は誤りであり、正しくは「4週間まで」。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

B さん (68歳, 女性, 要介護1) は、ヨーロッパで生まれ育ち, 50歳のときに日本人と結婚した。 65歳で夫と共に日本で暮らすようになったが, 日本語は十分に理解できない。 半年前に, 脳梗塞 (cerebral infarction) を起こし、利き手に麻痺(まひ)があり、立ち上がりも不安定である。 現在は、 介護老人保健施設に入所し、在宅復帰へ向けたリハビリテーションを行っている。 Bさんはこれまでの生活様式を

守り、自宅で自分のペースで食事ができるようになりたいと希望している。 次の記述のうち、Bさんへの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 入所中は母語を使わずに, 日本語を話すように伝える。

2 居室の床に布団を敷いて寝起きができるようにする。

3 自分で食事ができるように,自助具の使用状況を確認する。

4 ほかの利用者と同じ時間に食べ終えるように伝える。

5 日本の生活に合わせるように, 余暇活動の内容は介護福祉職が判断する。

解説:Bさんは脳梗塞の後遺症で利き手に麻痺があり、立ち上がりも不安定な状態です。また、ヨーロッパで生まれ育ち、日本語が十分に理解できないため、文化的背景や言語面への配慮も必要です。さらに、在宅復帰を希望しており、自宅で自分のペースで食事ができるようになりたいという意向を持っています。介護福祉職は、Bさんの文化的背景を尊重しながら、自立支援につながる適切な対応を取る必要があります。各解答の解説は以下になります。解答1:入所中は母語を使わずに、日本語を話すように伝える。 → ✕(不適切)

言語の強制はBさんの心理的な負担となり、不安やストレスの原因になる。

介護では、利用者の安心感を高めることが大切。Bさんが理解しやすい言語(母語や簡単な日本語、ジェスチャーなど)でコミュニケーションを取ることが望ましい。解答2:居室の床に布団を敷いて寝起きができるようにする。 → ✕(不適切)

Bさんは立ち上がりが不安定な状態であるため、布団での生活は転倒リスクが高まる。

介護ベッドを使用し、安全に起き上がり・立ち上がれる環境を整えることが適切。解答3:自分で食事ができるように、自助具の使用状況を確認する。 → 〇(正解)

Bさんは自宅で自分のペースで食事をしたいと希望しているため、自立した食事動作を支援することが重要。

利き手に麻痺があるため、スプーンやフォーク、箸の持ち方、食器の形状、滑り止めの有無などを確認し、適切な自助具を活用することが望ましい。解答4:ほかの利用者と同じ時間に食べ終えるように伝える。 → ✕(不適切)

Bさんは「自分のペースで食事をしたい」と希望しており、無理に他の利用者とペースを合わせる必要はない。

食事は楽しく、安全に行うことが大切であり、急かすことはストレスになり、誤嚥のリスクを高める可能性もある。解答5:日本の生活に合わせるように、余暇活動の内容は介護福祉職が判断する。 → ✕(不適切)

利用者の文化や価値観を尊重することが大切であり、日本の生活に無理に合わせさせるのは不適切。

余暇活動はBさんの意向を尊重し、本人が楽しめるものを取り入れることが望ましい。

・過去問&解説集はこちら(試験対策用)

・本年度の介護福祉士試験の解答速報予約開始!

・介護職の高収入転職♪新着求人を受け取る

次の記述のうち, チームアプローチに関するものとして、適切なものを1つ選びなさい。

1 介護福祉職が利用者のところに行って、 相談, 支援を行う。

2 障害者が,地域の資源を活用して, 共生社会の実現を目指す。

3 複数の専門職が共通の目標に向かって協働し、課題解決に取り組む。

4 利用者に代わって, 専門職がサービスを決定する。

5 当事者が集まって体験談を話し、共に支えあう。